本記事の内容について

今回は日産の新型リーフをご紹介します。

本記事では、新型リーフのグレード構成と価格、進化したパワートレーンの特徴とカタログスペック、

洗練された外観デザイン、実用的なトランク容量、そして快適性と先進技術が盛り込まれた内装について順にお伝えします。購入を検討されている方に向けて、新型リーフの魅力とポイントを分かりやすく解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。

グレード構成/パワートレーンについて

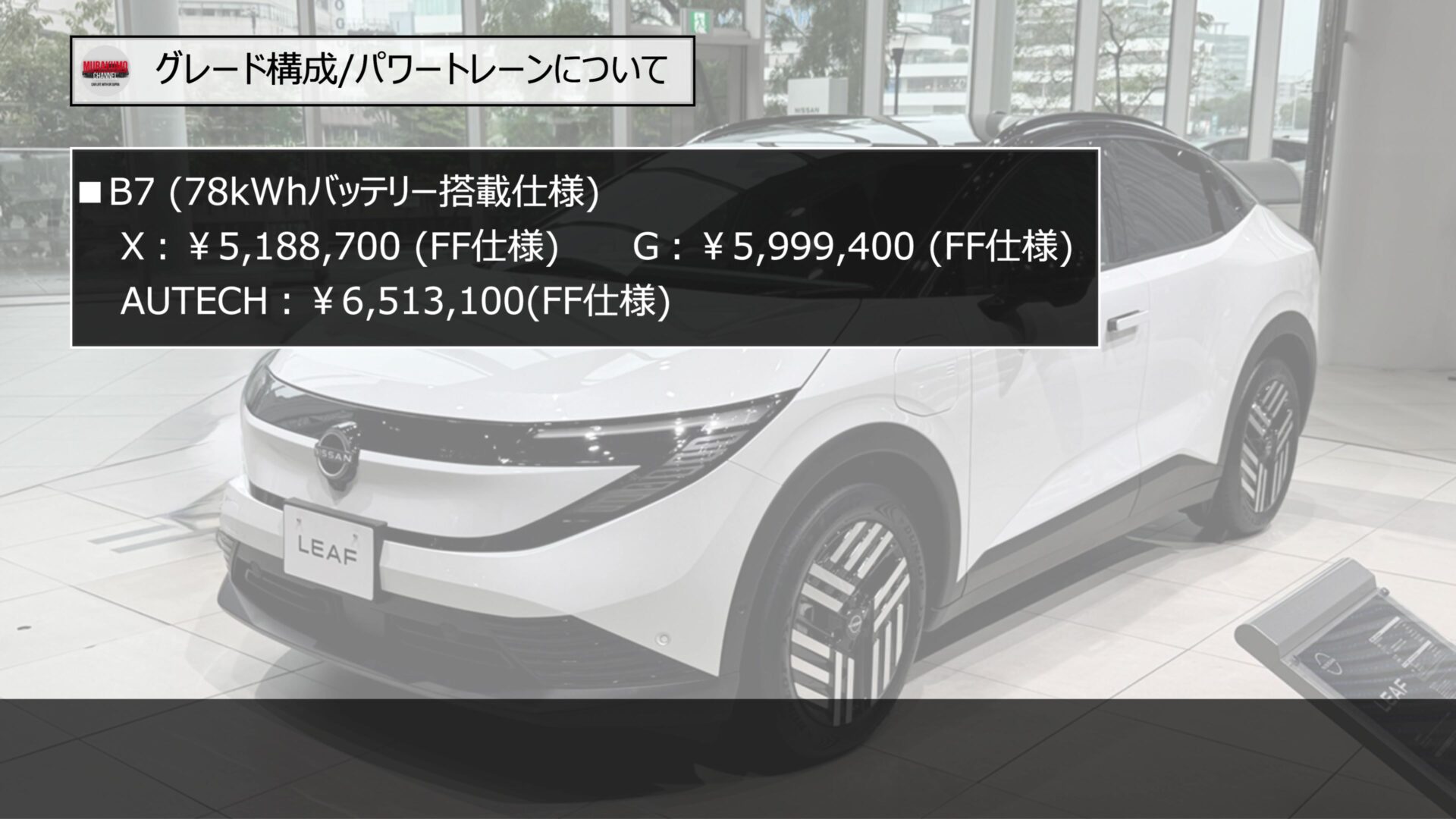

まずグレード構成と車両価格です。

日本仕様の新型リーフは、大容量78kWhバッテリーを搭載する「B7」シリーズとしてベーシックなB7 Xグレードと、装備が充実した上位のB7 Gグレードの2種類が設定されています。

メーカー希望小売価格(税込)は、B7 Xが5,188,700円、B7 Gが5,999,400円となっています。

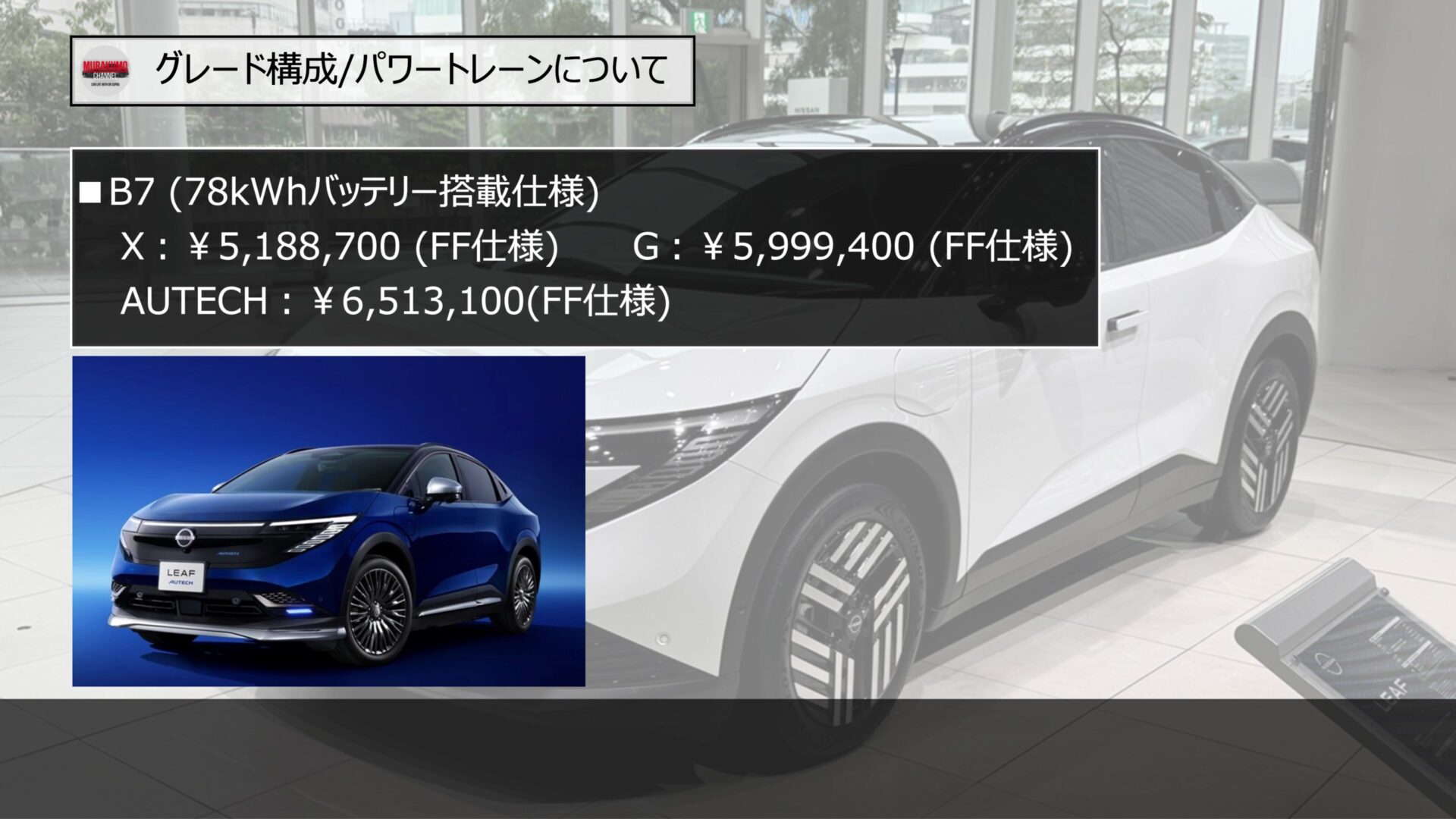

また、B7 Gをベースに内外装をプレミアム志向で仕立てた特別仕様車のリーフ AUTECHもラインナップされており、価格は6,513,100円になります。

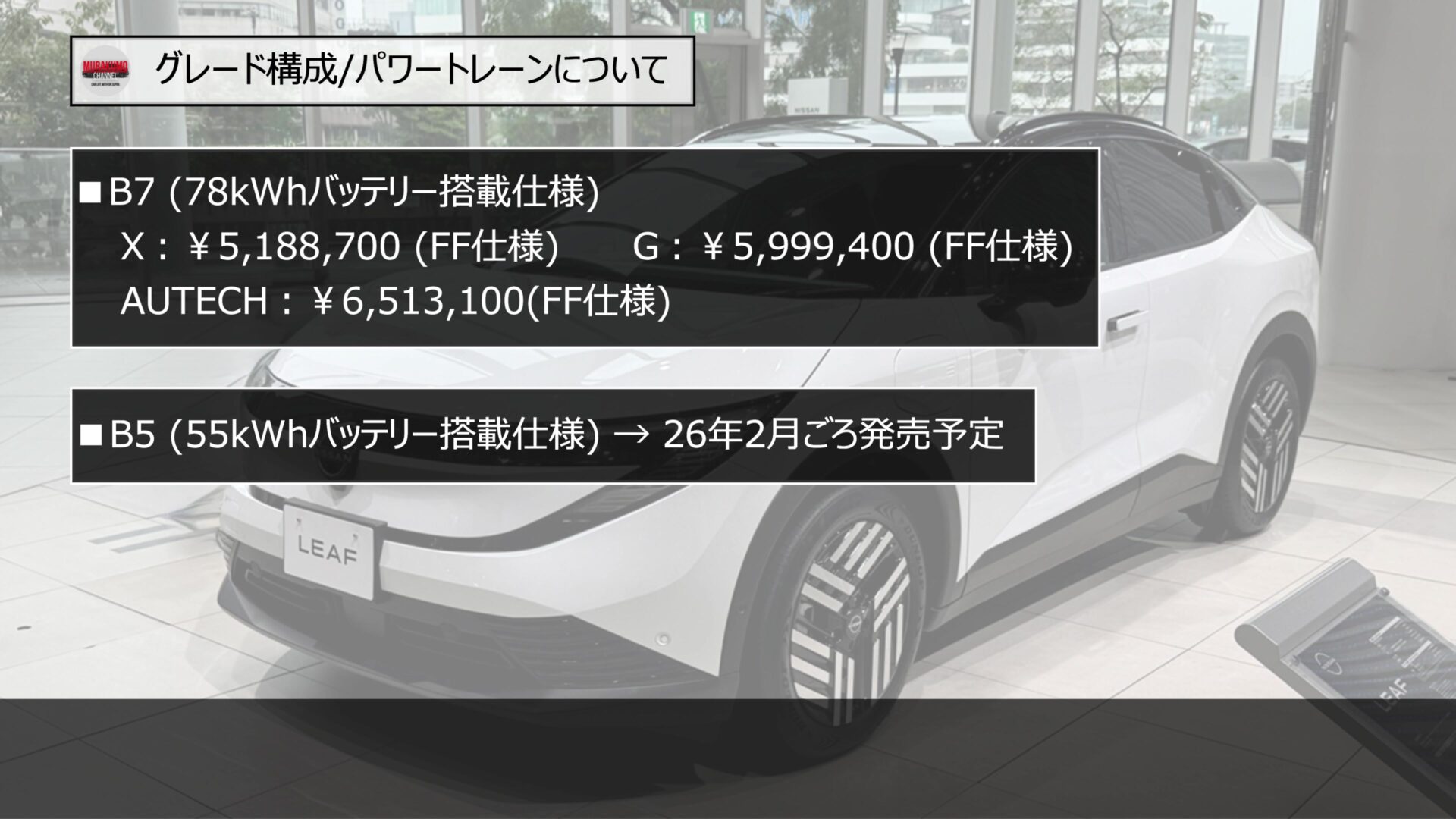

なお、バッテリー容量を抑えて価格をより求めやすくしたエントリーモデルB5(55kWhバッテリー搭載)の追加も予定されており、2026年2月頃の発表を予定しています。B5は補助金適用後の実質負担額が350万円程度になる価格帯を目指すとされており、新型リーフの裾野を広げる役割を担うモデルとなりそうです。

新型では高度な技術の採用により前モデル(40kWhモデルは約408万円~)より価格は上がりましたが、それを上回る性能向上と魅力が備わっているかと思われます。

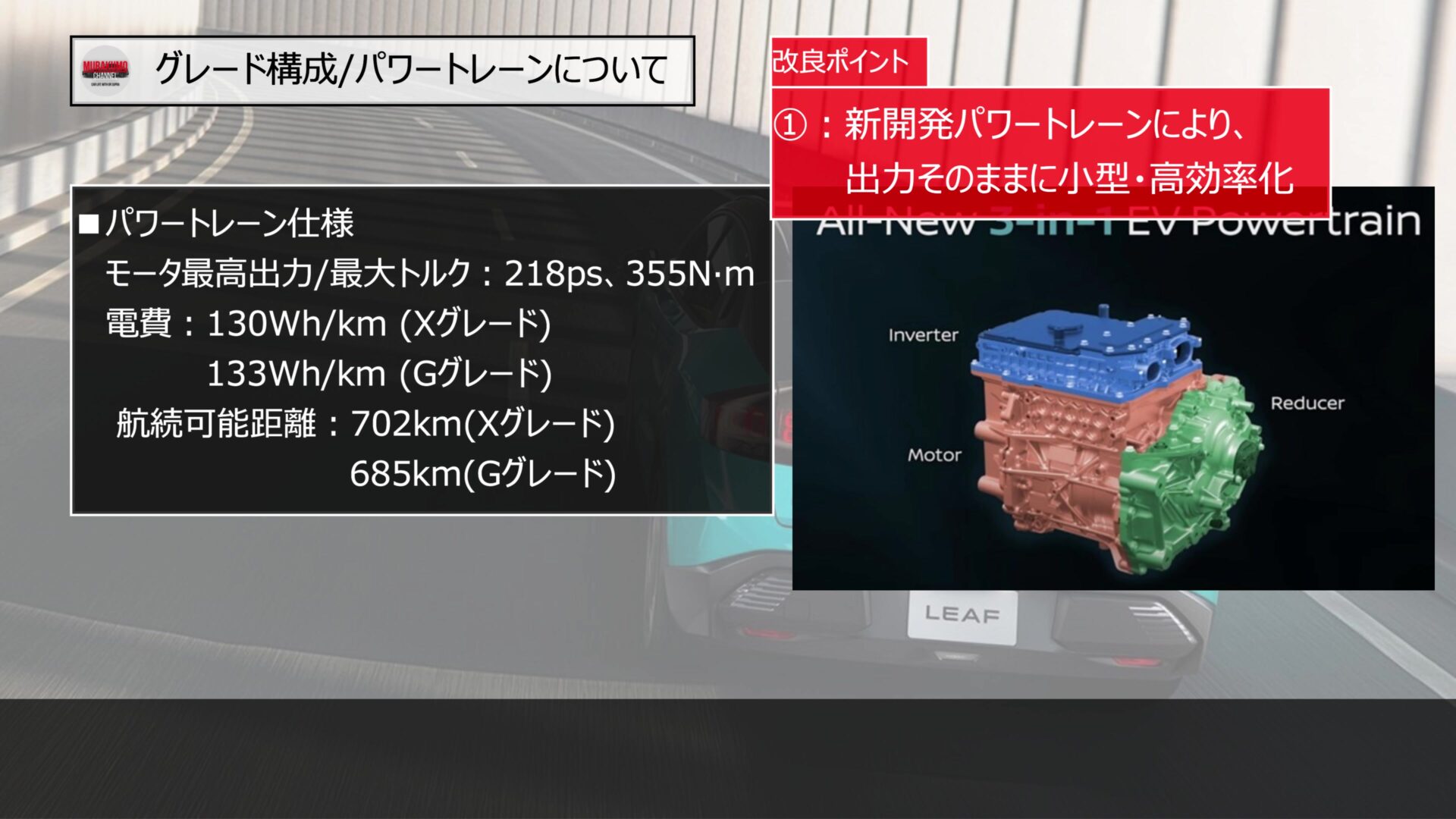

続いてパワートレーンについてです。

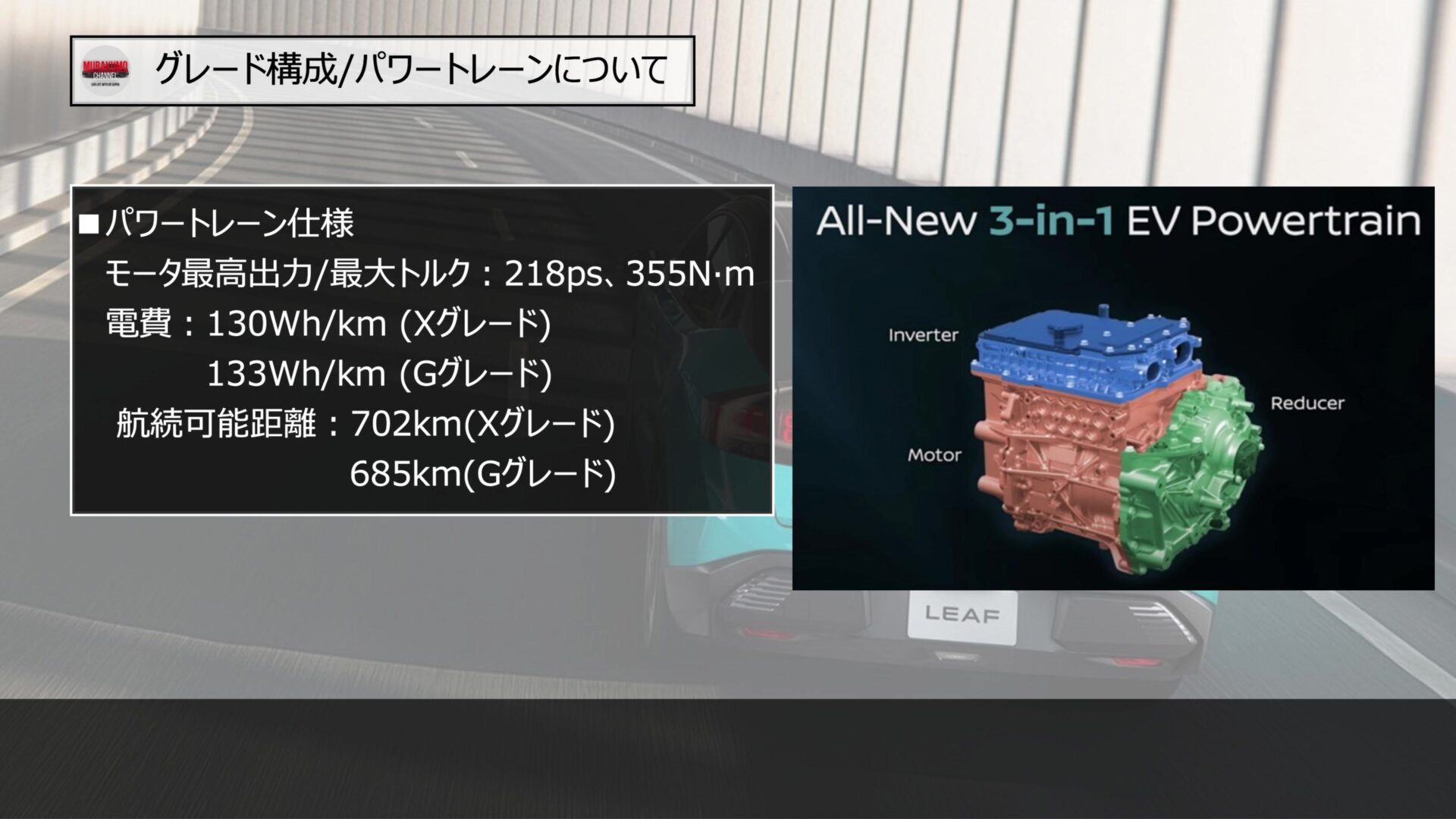

新型リーフは完全な電気自動車(BEV)であり、量産EVのパイオニアとして初代から培ったノウハウを活かして大きく進化しました。搭載するモーターは前輪を駆動する交流同期電動機で、最高出力218ps(160kW)、最大トルク36.2kgf·m(約355N·m)を発生します。

これは従来モデルの上位グレードに匹敵するパワーですが、新型では電力制御ユニットや減速機を一体化した新開発の「3-in-1」電動パワートレーンを初採用し、前モデルより10%小型化・高効率化されています。

大容量リチウムイオン電池78kWh(使用可能容量75.1kWh)を搭載し、最新の空力性能や高度な熱管理システムと相まって、一充電あたりの航続距離はWLTCモードで最大702km(B7 Xの場合)に達します。上位のB7 Gでも約685kmの航続距離を確保しており、日常から長距離移動まで安心できる走行可能距離を実現しました。電費性能も向上しており、WLTCモード交流電力量消費率はB7 Xで130Wh/km、B7 Gで133Wh/kmと効率的です。ただ駆動方式はFF(前輪駆動)のみの設定となっている点は注意です。

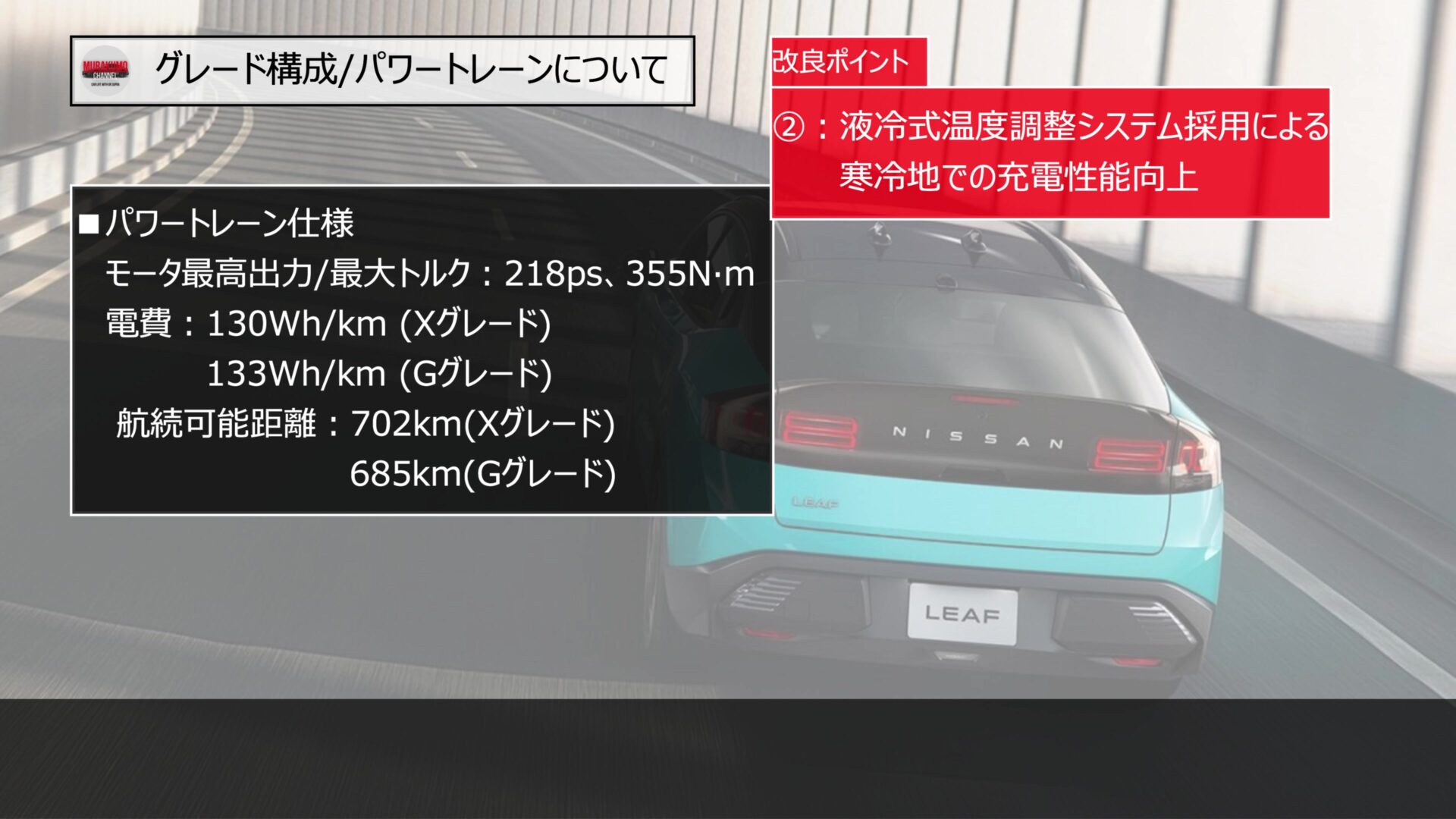

新型ではバッテリーの熱管理システムが進化ポイントの一つです。

従来モデルでは非搭載だった電池の液冷式温度調節システムを採用し、寒冷地での充電性能や回生ブレーキ性能を向上させています。

さらにナビの走行ルートに応じてバッテリーを自動で予熱・冷却する「ナビリンクバッテリーコンディショニング」機能も搭載され、どんな環境でも電池の能力を十分に引き出せるよう工夫されています。

充電性能も飛躍しており、最大150kWの急速充電(CHAdeMO方式)に対応しました。

出力150kWの急速充電器を使用した場合、電池残量10%から約35分で80%まで充電が可能とされ、

長距離ドライブの途中でも短時間で充電を済ませられます。また、満充電からの航続距離が長いだけでなく、使い切る前に途中充電を織り込んだ経路案内もナビが提案してくれるため、充電切れの不安を大きく低減しています。

走行モードも充実しています。

通常のドライブモードに加え、加速力と減速力を好みに応じて細かくカスタマイズできる「PERSONALモード」が新設されました。アクセルペダルだけで加減速をコントロールできるワンペダル走行機能は、新型では「e-Pedal Step」として進化しています。これは完全停止まではしない設定の回生ブレーキで、より滑らかで扱いやすい減速フィールを実現しています。

さらにステアリングのパドル操作で回生ブレーキの強さを調整できる「回生ブレーキコントロールパドル」も採用され、減速の度合いを細かく調整できるようになりました。このパドル操作による回生調整機能は上位グレードのGに標準装備され、ドライバーの好みに合わせたエネルギー回生が可能です。

モーター駆動ならではの力強い加速と、自在に減速をコントロールできる走りを両立し、EVならではの爽快なドライブフィールを提供します。

外観紹介

外観紹介、まずはボディカラーについてです。

ボディカラーは全8種類のバリエーションから選択可能です。

モノトーンはプリズムホワイト、シェルブロンド、ダークメタルグレー、ミッドナイトブラック、ディープオーシャンブルーの5色を用意。さらにルーフを黒で塗り分けたツートーンカラーが3種類あり、

プリズムホワイト/スーパーブラック、ディープクリムゾン/スーパーブラック、ルミナスターコイズ/スーパーブラックから選べます。ツートーンはルーフとピラーがグロスブラックで引き締められ、車体のカラーとのコントラストがスタイリッシュです。X、Gともすべてのボディカラーを選択できる点はうれしいところです。

今回ご紹介する展示車両はXグレードの車両となっています。

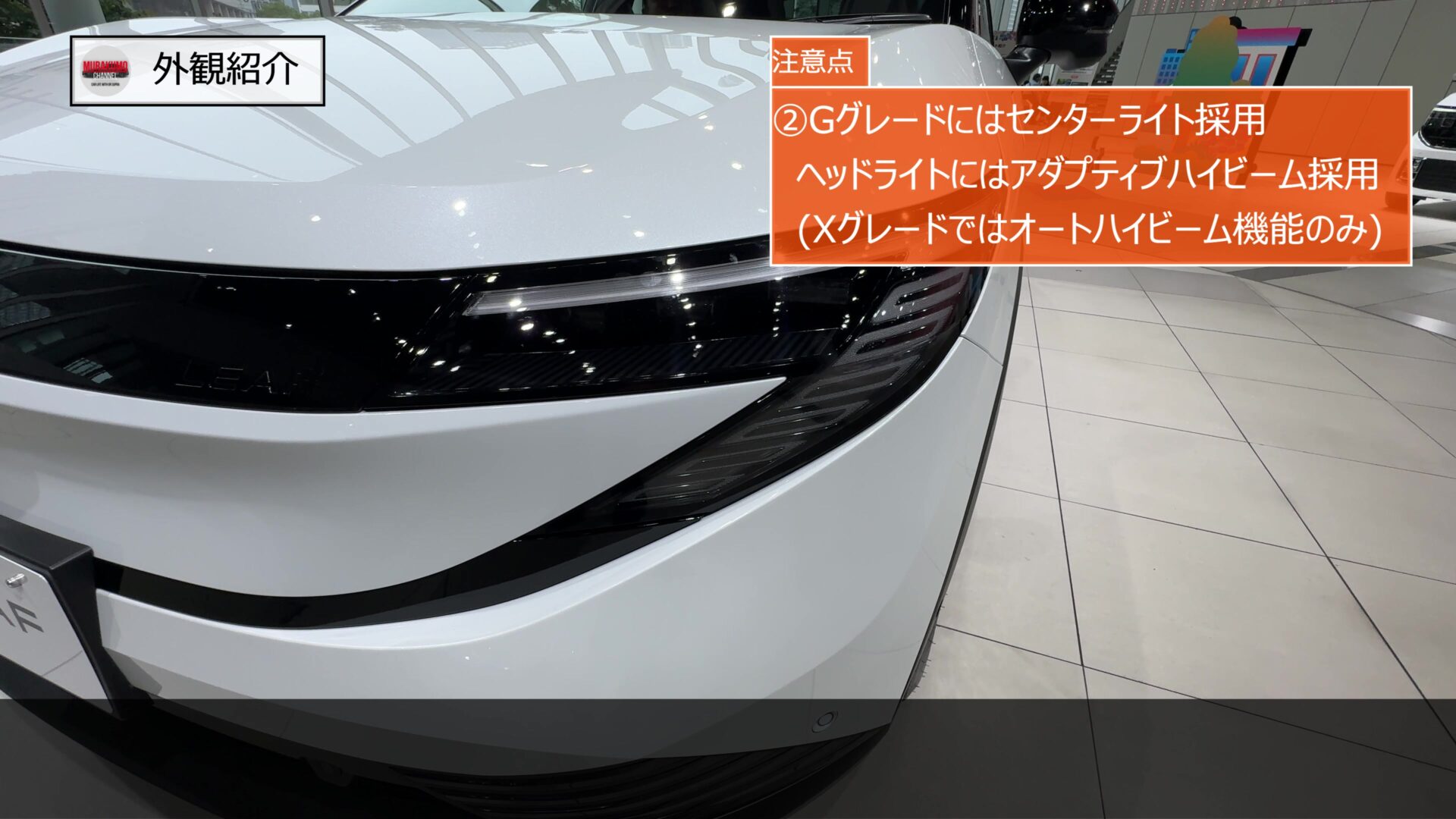

フロントマスクには、日産の新世代デザインコンセプトである「デジタルVモーション」グリルが採用されています。滑らかな面で構成されたフロントフェイスに、日産エンブレムを中心に据えたV字型のモチーフと細かなスリットが与えられ、未来的かつ洗練された表情を作り出しています。

ボディサイドいっぱいまで広がる一文字のライトデザインがワイド感を強調しており、兄貴分であるアリアにも劣らない存在感を放っています。

ヘッドライトは全車フルLEDで、シャープな造形のデュアルプロジェクターランプが夜間の視認性と存在感を高めています。上位のGグレードでは、左右ヘッドライト間を繋ぐシグネチャーLEDポジションランプを装備しており、点灯時にフロントフェイスが一層ワイドで印象的に見えるようになっています。

また、Gグレードのライトユニットには対向車などを検知し、防眩しつつハイビームを照射する

アダプティブハイビーム機能が搭載されています。

グリル部は走行中に自動開閉するアクティブシャッターを採用しており、空気抵抗を低減しつつ効率よくバッテリーやモーターを冷却する機能性も併せ持っています。

続いてサイドのデザインについてです。

新型リーフは従来の5ドアハッチバックから、クーペ風のクロスオーバーSUVスタイルへと大胆に変貌しました。

全高を抑えながら床下に大型電池を収めるためのパッケージングに適したプロポーションで、空力性能と室内空間の両立を図っています。

ボディサイズは全長4360mm×全幅1810mm×全高1550mmで、先代より全長と全高をわずかにコンパクト化しました。ホイールベースも2690mmとなり先代比で10mm短縮されています。

一方で車両重量はバッテリー大容量化に伴いB7 Xで1880kg、装備充実のB7 Gでは1920kgとなっています。最小回転半径は5.3mで、電動パワーステアリングの改良により先代より小回りが利くようになりました。取り回しやすさと安定感を両立したサイズ感と言えるかと思います。

サイドビューはクーペSUVらしい流麗なルーフラインが特徴です。

ルーフ後端にかけて滑らかに下降するシルエットはスポーティーで、リアクォーターウインドウに向けて絞り込まれた造形がダイナミックさを演出しています。ウエストラインは高めに設定され、厚みのあるボディと相まって力強いシルエットとなっています。また視界確保のため、Aピラー付け根には小窓を設け、死角を減らす配慮もなされています。

走行中使わない時はドアハンドルが格納されるフラッシュドアハンドルも全車標準装備され、横風や走行風の抵抗を減らすとともに外観をスッキリとモダンに見せています。

このほか車体下面はフラットなカバーで覆い、空力最適化デザインのホイールと合わせて、Cd値(空気抵抗係数)は0.26という優れた低空気抵抗を実現しています。デザイン性と空力性能を両立させる工夫が随所に凝らされている点も新型リーフの特徴です。質感に関してもベースグレードであるにもかかわらずBピラーなどピアノブラックで塗装されており、スキなしの質感となっています。

ホイールデザインはこのようになっており、B7 Xは標準で18インチアルミホイール(タイヤサイズ215/55R18)を装着し、日産を表す「Ⅱ三」のパターンを模したデザインが与えられており、上級のB7 Gでは更に大型の19インチアルミホイール(235/45R19)を採用し、扁平タイヤによってより引き締まった足元と上質さを両立しています。

リアデザインはこのようになっており、リアエンドは大きく傾斜したリアウインドウと、厚みのある下半分のボディ造形により、クーペスタイルの躍動感が表現されています。

テールランプは細長い形状で車体の端から端まで広がり、夜間には幅広い発光パターンで存在感を示します。特にGグレードには内部に立体的な模様を採用した3DホログラフィックLEDリアコンビネーションランプを搭載しており、点灯時に奥行きのある独特の光り方をします。

このランプは「Ⅱ三(ニッサン)」という日本の伝統文様から着想を得た幾何学パターンが組み込まれており、新時代の日産車であることを印象付ける意匠です。

Xグレードのテールランプはご覧の通りシンプルな発光デザインとなっており、大きな差別化ポイントなっています。Xグレードのライトパターンが質感が低いというわけではないですが、ホログラフィックLEDは今回のリーフのデザインのキーとなっているかと思いますので全グレードで標準装備としてほしかったところです。

いずれもリア中央にはNISSANロゴが配置され、先進性とブランドアイデンティティを両立しています。リアバンパー下部にはディフューザー形状のモールドが与えられ、空気の流れを整えつつ安定感のある佇まいを演出しています。

内装紹介

内装紹介、まずはトランク容量についてです。

新型リーフは外観こそ先代より全長が短縮されていますが、荷室の実用性はしっかり確保されています。

北米および日本仕様では、後席を起こした標準状態で最大420リットル(VDA方式)のラゲッジ容量があります。これは先代(約370L)より増加しており、日常の買い物から旅行のスーツケースまで余裕を持って積載できます。開口部も広く低床で、荷物の出し入れがしやすいのもポイントです。

また、新型ではパワーテールゲート(電動バックドア)も設定されています。B7 Gグレードではリモコンオートバックドアが標準装備となっており、スイッチ一つでテールゲートを自動開閉できて便利であり、両手が荷物でふさがっている時もボタン操作でスムーズに荷室を開けられるため、買い物時や雨の日の乗降でも重宝する機能です。

後席を倒してさらに大きな荷物を載せることもできます。

新型リーフの後席シートは6:4分割可倒式になっており、背もたれを前に倒すと長尺物やかさばる荷物も積載しやすくなります。

シートを倒した際、ディーラーオプションの「フレキシブルラゲッジボード」を併用すれば段差のないフラットな床面を作ることも可能です。この状態ではゴルフバッグのような大きな荷物も余裕をもって収納でき、実際に同サイズのゴルフバッグ3個を縦に積み込める容量があります。先代より車体後端がわずかに高くなったことで有効荷室高も拡大されており、背の高い荷物も積みやすくなっています。

普段使いからレジャーまで、幅広いシーンで頼れる積載性を備えていると言えるでしょう。

また後席にはAC100Vコンセント口がオプションで装備可能となっています。新型リーフには車内のコンセント(AC100V)を2口備え、合計最大1500Wの電力供給が可能です。

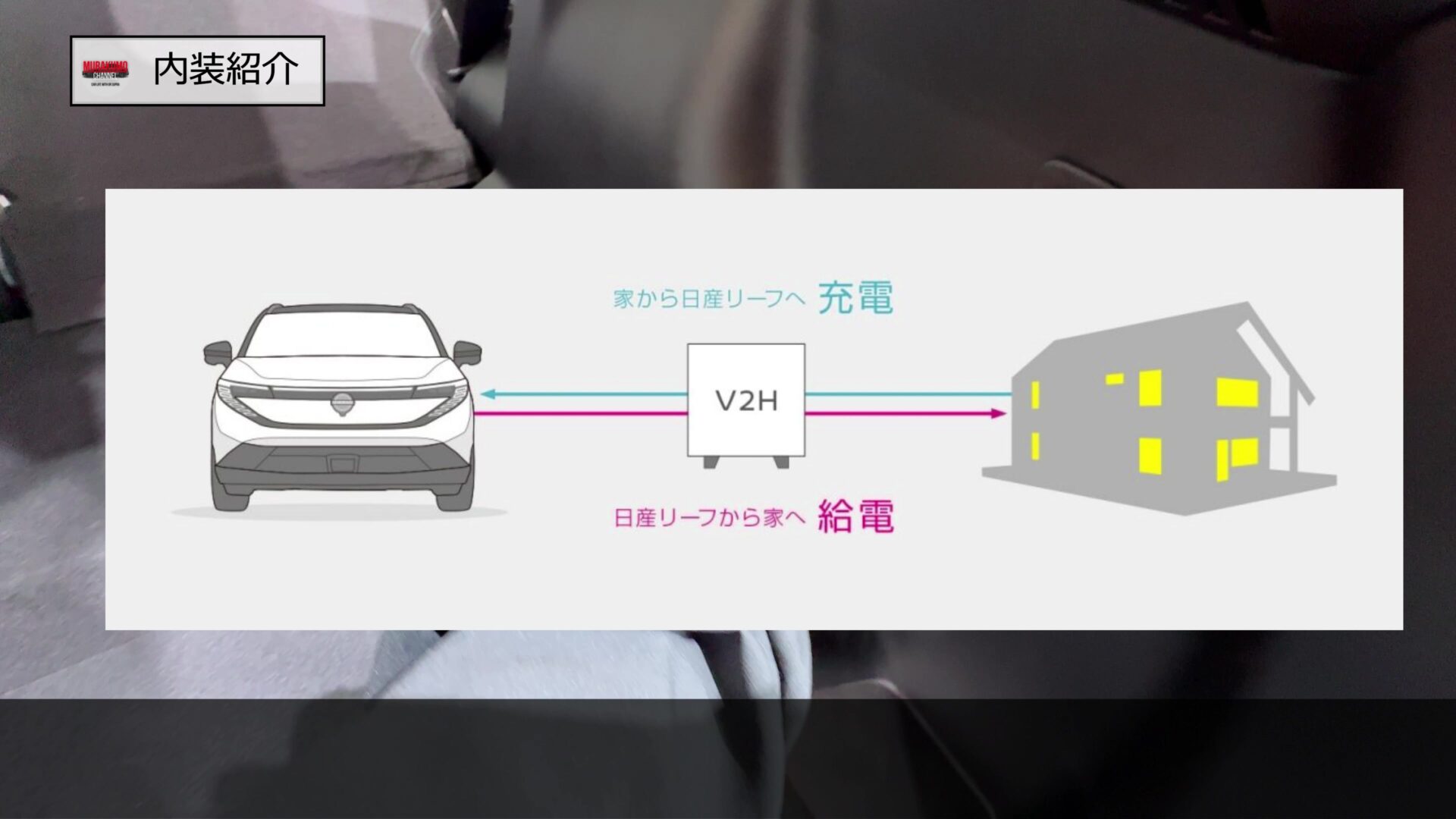

専用の外部給電アダプターを普通充電ポートに接続すれば、車両から直接電気を取り出して家電製品を使うことができ、アウトドアでの電源や災害時の非常用電源として活用できます。従来から好評だったV2H(Vehicle to Home)機能も引き続き搭載されており、専用設備を用いて自宅に電力を送ることで、停電時の家庭用電源や電力ピークシフトに役立てることができます。

続いて運転席周りになります。

リーフのインテリアカラーとしては全部で3バリエーションがあり、ブラックとホワイト×ブルーパープルの組合せ、ホワイト×グレーの組合せとなります。ホワイト×ブルーパープルの組合せはGグレードのみ、ホワイト×グレーの組合せはXグレードのみの設定となっており、またシートなどの素材に関しては

Gはテーラーフィット、Xはファブリックとなっており、グレードによって選択できるインテリアカラーと素材が異なる点は注意です。

ドア内張はこのようになっており、ホワイト×グレーの組合せとなっているため、上部はホワイトのソフトパッドが与えられており、持ち手部分には青みが買ったグレーのソフトパッドの組合せとなっています。ウィンドウのスイッチ台座もピアノブラック加飾が与えられているなど、外観の仕立て同様、非常に質感高く感じます。

乗り込みに関してはドア開口幅、頭上スペースなど担保されていますが、クロスオーバーとなったことと、バッテリを床面に敷き詰めている影響か少し床面が高くなっている印象です。

ステアリングホイールは新デザインが採用されています。

小径で握りやすく、ステアリングスイッチ類も配置が見直されて操作性が向上しています。

高級感のある本革巻きとなっており、チルト&テレスコピック調整機能付きで、運転姿勢に合わせて細かく位置調整が可能です。快適装備としてステアリングヒーターが全グレードに標準装備となっている点もうれしいところです。

メーターデザインはこのようになっており、運転席前方のメータークラスターと中央のナビ画面が一体となった横長のディスプレイで、各々12.3インチの液晶パネルが並び、先代の7インチ+9インチ画面から大幅に拡大されました。

このデュアルディスプレイはシームレスにつながったように配置されており、先進的なコックピットを演出しています。メーター側には走行速度や電耗率、航続可能距離などが見やすくデジタル表示され、

ドライバーは必要な情報を一目で把握できます。

これに加えてGグレードにはヘッドアップディスプレイが標準装備されており、前方から視線をそらさずに運転時に必要な情報を得ることも可能となっています。Xグレードにはオプションとなっていますので要チェックです。

続いて先進の安全装備についてです。

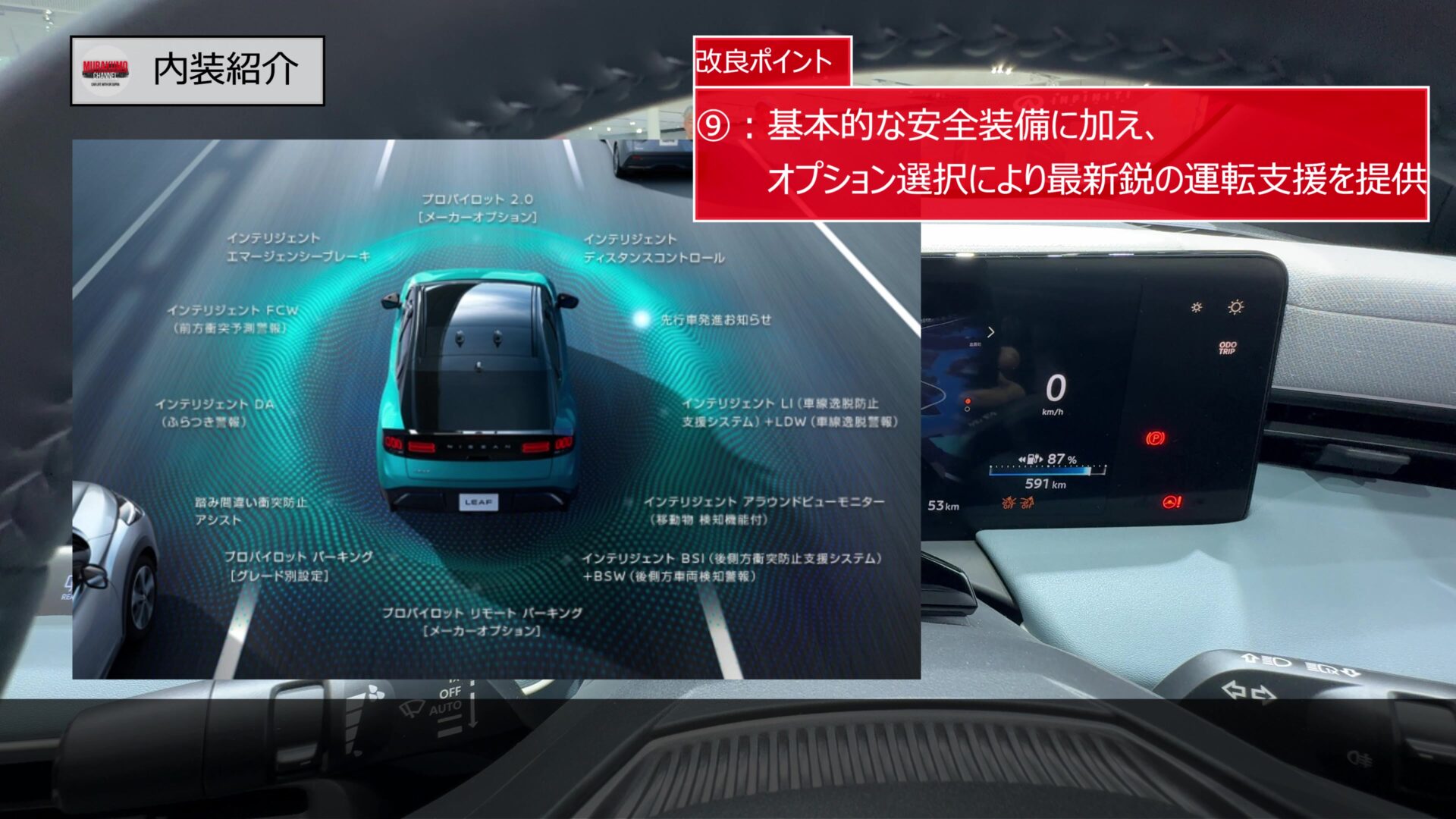

新型リーフには日産の最新世代の運転支援システムや安全技術が多数採用されています。

まず、高速道路同一車線でのハンズオフ走行(手放し運転)を可能にする先進運転支援「プロパイロット2.0」が設定されています。対応道路(自動車専用道)において車両が前方の車線を認識し、一定条件下でドライバーがハンドルから手を離しても車線中央を維持しながら走行できる機能で、長距離ドライブ時の疲労軽減に大きく貢献します。

プロパイロット2.0は地図データや高精度GPSも活用し、カーブ手前で減速するなどより高度な支援を行います。この機能はX、Gともににオプション設定となっており、選択すれば車両前部にプロパイロット用の高性能センサーが追加装備されます。

標準装備としては、従来型から引き続きプロパイロット(標準版)がX・Gともに搭載されます。こちらはハンズオフこそ非対応ですが、アクセル・ブレーキ・ステアリングを統合制御して高速走行時の車間維持や車線中央維持をサポートするもので、日常的な高速道路運転の助けになります。

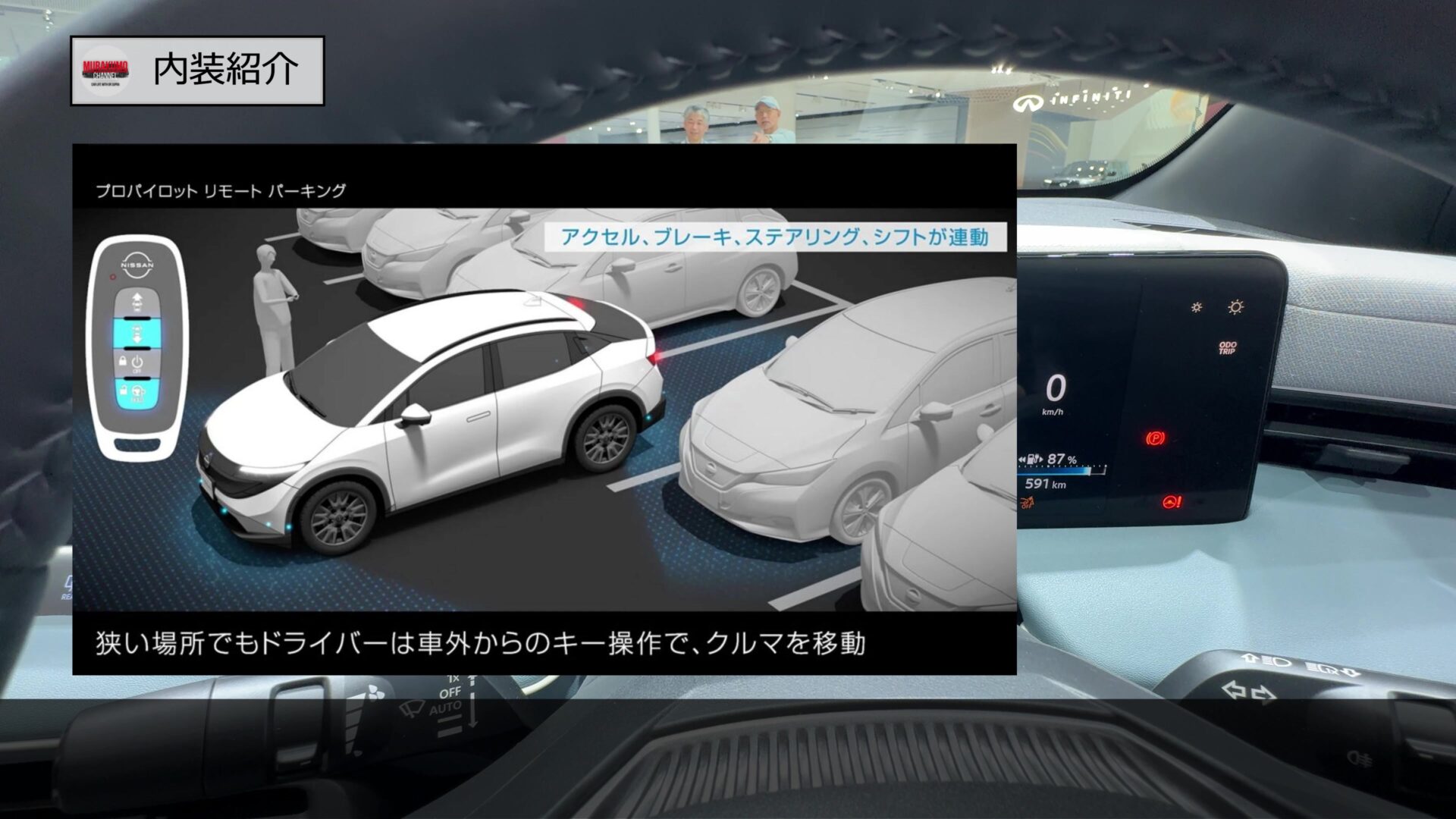

駐車を支援する機能も充実しています。

Gグレードにはプロパイロット パーキング(駐車支援)が標準装備され、スイッチ操作だけでステアリング・アクセル・ブレーキ・シフト操作を自動制御して車庫入れや縦列駐車を行ってくれます。

さらにリモコン操作で駐車・出庫を行うプロパイロット リモートパーキングもオプション設定され、狭い駐車場で乗降に苦労する場合でも、車外からキー操作で車を出し入れすることが可能です。こちらは両グレードにオプション設定されています。

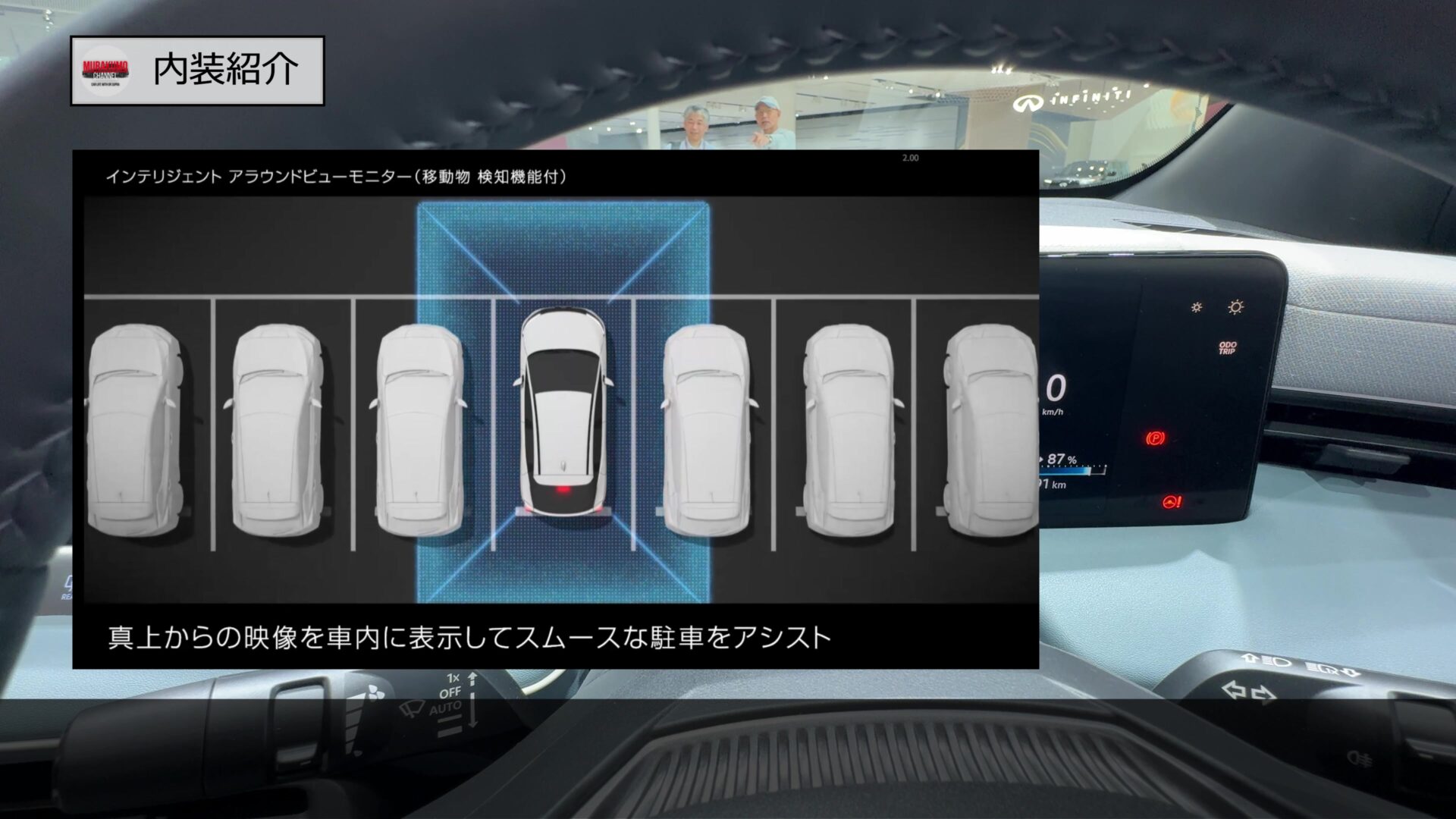

周囲の安全確認をサポートする装備としては、車両周囲を俯瞰表示できるインテリジェント アラウンドビューモニターを搭載。

後方視界についても、ルームミラー型のディスプレイにカメラ映像を映せるインテリジェント ルームミラーを設定し、後席乗員や荷物で後方ウインドウが見えにくい場合でもクリアな後方視界を確保できます。また、緊急時の車線内停止支援、車線逸脱警報、ブラインドスポット警報、自動緊急ブレーキなどは全グレード共通で備わっています。

運転席からの視界はこのようになっており、Aピラー付近の死角が少なくなるように配慮されており、

クロスオーバー化したことで見晴らしがよくなっていることに加えて、見切りに関してもボンネットの端部が見えるようになっているため、車幅感覚はつかみやすいかと思います。

ナビ画面はこのようになっており、注目すべきは、新型リーフのナビ・インフォテインメントシステムがGoogleビルトインとなった点です。車載通信機能による「NissanConnect」にGoogleの各種サービスが統合されており、Googleマップをベースとしたナビゲーション、音声で操作できるGoogleアシスタント、さらにはGoogle Play対応のアプリケーション利用など、スマートフォンでお馴染みの機能を車内でシームレスに活用できます。

ナビはGoogleマップと連携することで、検索精度の高い地図情報やリアルタイムの渋滞情報を活用できるだけでなく、ユーザーのGoogleアカウントと同期して事前にスマホで調べたお気に入りスポットや目的地を車両側に引き継ぐことも可能です。また、電気自動車ならではの機能として、バッテリー残量に応じて充電スポットへの立ち寄りを考慮したルート検索にも対応しています。「あと何%でどこまで行けるか」を常に計算し、必要なら途中の急速充電スポットを経由する経路を提案してくれるため、初めてEVに乗る方でも安心してドライブプランを立てられます。さらに「Door to Doorナビ」機能により、

スマートフォンのNissanConnectアプリで事前に設定した目的地ルートを車に送信し、乗車後すぐにナビ案内を開始するといった連携も可能で、車外から車内までシームレスなユーザー体験が提供されています。ワイヤレスのApple CarPlay/Android Autoにも対応し、最新のコネクテッドカーとして不足のない装備が整っています。

オーディオにも注目です。

GグレードにはBOSEパーソナルプラスサウンドシステムが標準装備されています。

車種専用にチューニングされたプレミアムオーディオで、なんと10個のスピーカーを車内に配置しています。運転席のヘッドレストにもスピーカーが内蔵されており、まるでヘッドホンをしているかのようにクリアで迫力あるサウンドを楽しめます。車内全体を音に包み込むサラウンド効果により、音楽ライブ会場にいるような臨場感を味わえるかと思われます。Xグレードでは標準の4スピーカー音響システムを搭載し、十分良好なサウンドかと思われますが、音質にこだわる方はGグレードのBOSEシステムが魅力です。

インパネからドアトリムにかけての造形は水平基調で広がりがあり、素材にも拘りが見られます。

ソフトパッドや加飾パネルには上質な加飾が施され、触れたときの質感も向上しています。

夜間にはアンビエントライトが室内を彩ります。Gグレードでは64色から選べるアンビエントライトが装備され、好みの色調で室内空間を演出可能です。

センターコンソールにはシフトレバー(電子式)が配置され、その周辺にドリンクホルダーや

スマートフォン用のワイヤレス充電器が設置されています。電動パーキングブレーキスイッチや

ドライブモードセレクターも手の届きやすい位置にまとめられており、直感的に操作できます。

エアコン操作系は物理ボタンが残されており、走行中でも確実に操作できるよう配慮されています。

インストルメントパネル全体のレイアウトはシンプルかつ機能的で、先進性と実用性を高い次元で両立しています。

シートも新型リーフの注目ポイントです。

フロントシートは体をしっかり支える形状で、長距離ドライブでも疲れにくい設計です。

表皮素材はグレードによって異なり、Xグレードでは上質なファブリックシート、Gグレードでは肌触りの良い新世代素材「テーラーフィット」による合成皮革シートが標準となります。テーラーフィットシートはしっとりとした触感と身体を包み込むような座り心地が特徴で、高級車に相応しい快適性を備えています。Gグレードでは運転席・助手席にパワーシート(電動シート)機能も追加され、細かなポジション調整をスイッチ一つで行えます。Xグレードではシート調整はマニュアル式になりますが、それでも十分な調整範囲が確保されています。さらにGグレードは運転席にメモリー機能も付き、一度設定したポジションを登録してワンタッチで呼び出せるため、複数ドライバーで乗り換える際にも便利です。快適装備であるシートヒーターは両グレードともに標準装備となっています。

続いて後席周りについてです。

後席ドア内張はこのようになっており、後席ドアの取っ手はピラー一体型のスタイリッシュなものとなっており、機能性と見た目の良さを両立していますが、ピアノブラック仕立てなこともあり、傷が目立たたないかだけ心配ですね。

ドア内張はこのようになっており、こちらも前席同様、ホワイトとブルーグレーで仕立てられた内張に

ピアノブラックの加飾が与えられた前席同等の質感が担保されたものとなっており、内装の質感へのこだわりを感じるものとなっています。

乗り込みに関しては開口幅が十分であり、頭上スペースも確保されていますが、後席も床面が少し高いように感じられ、見た目に反して少し足を上げ目にする必要があります。

足元スペースはこのようになっており、先代からホイールスペースが短縮されていますが足元スペースは身長170cmの自分が座った状態でも手の平一枚分くらいは確保されており、必要十分なスペースが確保されている印象ですが、床面とシート座面のバランスの都合上、少し膝裏が浮いたような状態で座ることになる点が気になりました。

センタートンネル付近もEVらしくフラットな床面となっていることで足元空間が広々と感じられ、

後席3人乗りもそこまで苦にならないかと思います。

センタートンネル上部にはエアコン吹き出し口やUSBポート、オプションとなりますが、後席用シートヒーター、AC100Vのコンセントが設けられています。

アームレストはこのようになっており、ドリンクホルダーを兼ねたオーソドックスなものとなっています。

後席クッションは厚みがあり柔らかすぎず適度なコシがあって、長時間乗車でも疲れにくい設計です。

シート形状は体を受け止めるバケット形状をフロントほど強調せずフラット寄りになっており、

3人乗車時でも真ん中の人が座りやすいよう配慮されています。

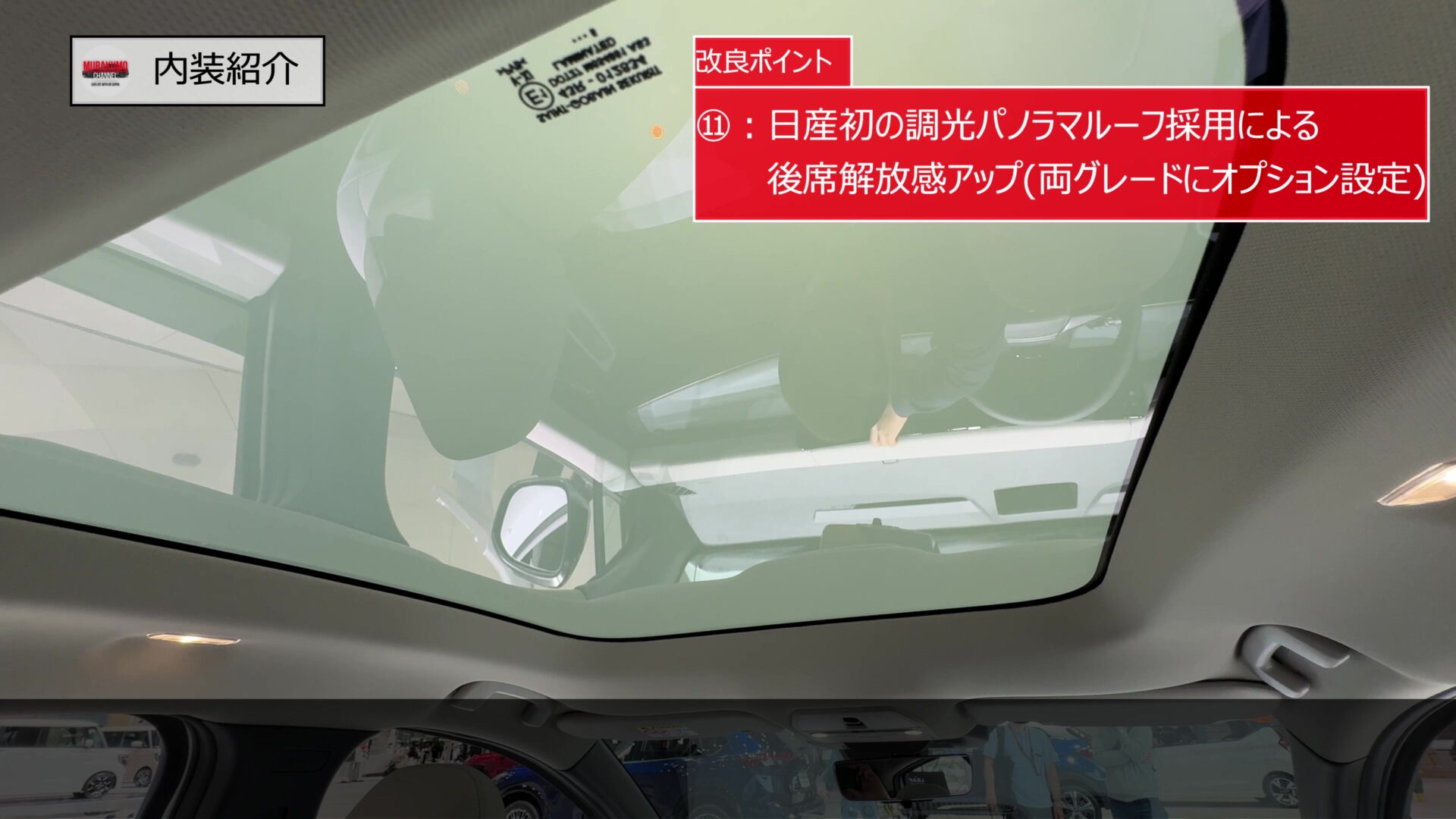

後席快適装備として調光パノラミックガラスルーフ(遮熱機能付き)が挙げられます。

オプション設定となりますが、車両のルーフ全面が大きな強化ガラスになっており、室内に開放感あふれる明るさをもたらします。さらにこのガラスは電子式の調光機能を備えており、ボタン一つで透明からスモーク状態へと透過率を変化させることができます。

強い日差しの下では暗くして日差しを和らげ、曇天や夜間にはクリアにして眺望を楽しむ、といった使い分けが可能です。また赤外線を反射する特殊コーティングにより断熱効果もあり、日射による車内温度上昇を抑制します。ガラスルーフには従来のような開閉式シェード(サンシェード)が不要なため、

その分ヘッドルームに余裕が生まれ+20mm高くなっています。この装備の有無によって後席の解放感が大きく異なるため、ぜひ採用を検討したいオプションとなっています。

コメント