本記事の内容について

こんにちは、ムラクモです。

今回はトヨタのコンパクトミニバン「シエンタ」についてご紹介します。

シエンタは日常の使い勝手と多彩な機能を両立した、トヨタ最小のミニバンです。

この動画では、シエンタのグレード構成と価格、ガソリン車とハイブリッド車のパワートレーン、

エクステリアデザイン、荷室の使い勝手、内装の特徴、そして後半では特別仕様車「JUNO(ジュノ)」を解説します。それでは、ご覧ください。

基本情報

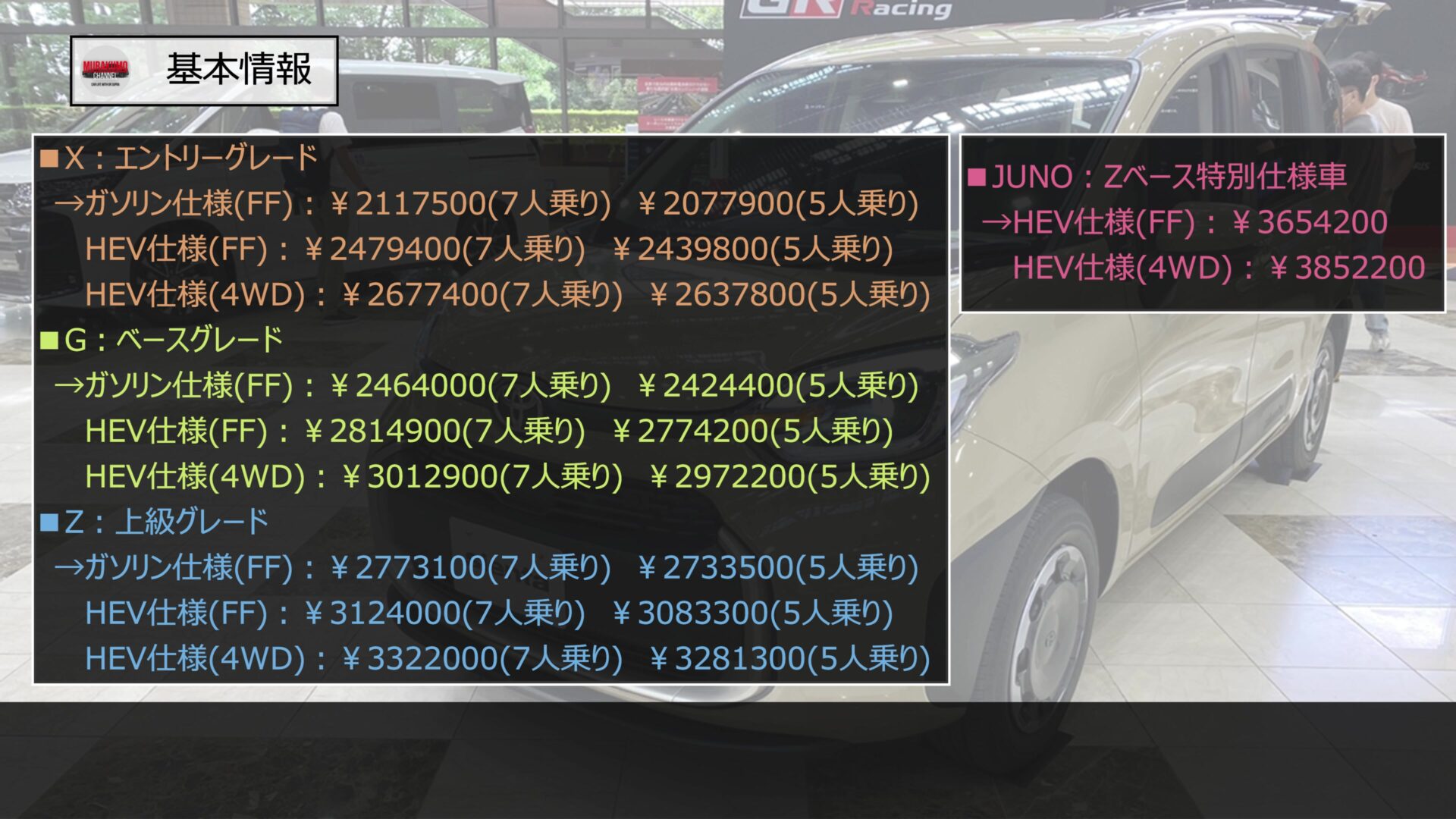

まず最初に、グレード構成と車両価格についてです。

シエンタには、大きく分けて「X」「G」「Z」の3つのグレードがあり、さらに2025年8月に追加された特別仕様車「JUNO」がラインナップされています。

価格帯は、グレードやパワートレーンによって異なります。

エントリーグレードのXは、ガソリン車(2WD・5人乗り)で約208万円からと手の届きやすい設定で、

ハイブリッド車では約244万円ほどになります。中間グレードのGは装備が充実し、ガソリン車で約242万円、ハイブリッド車では約277万円からの価格帯です。最上位グレードのZは、快適・安全装備が最も充実しており、ガソリン車で約273万円、ハイブリッド車(2WD)では約308万円程度になります。

ハイブリッドのE-Four(電気式4WD)を選ぶと、各グレードでさらに数十万円程度価格が上がります。

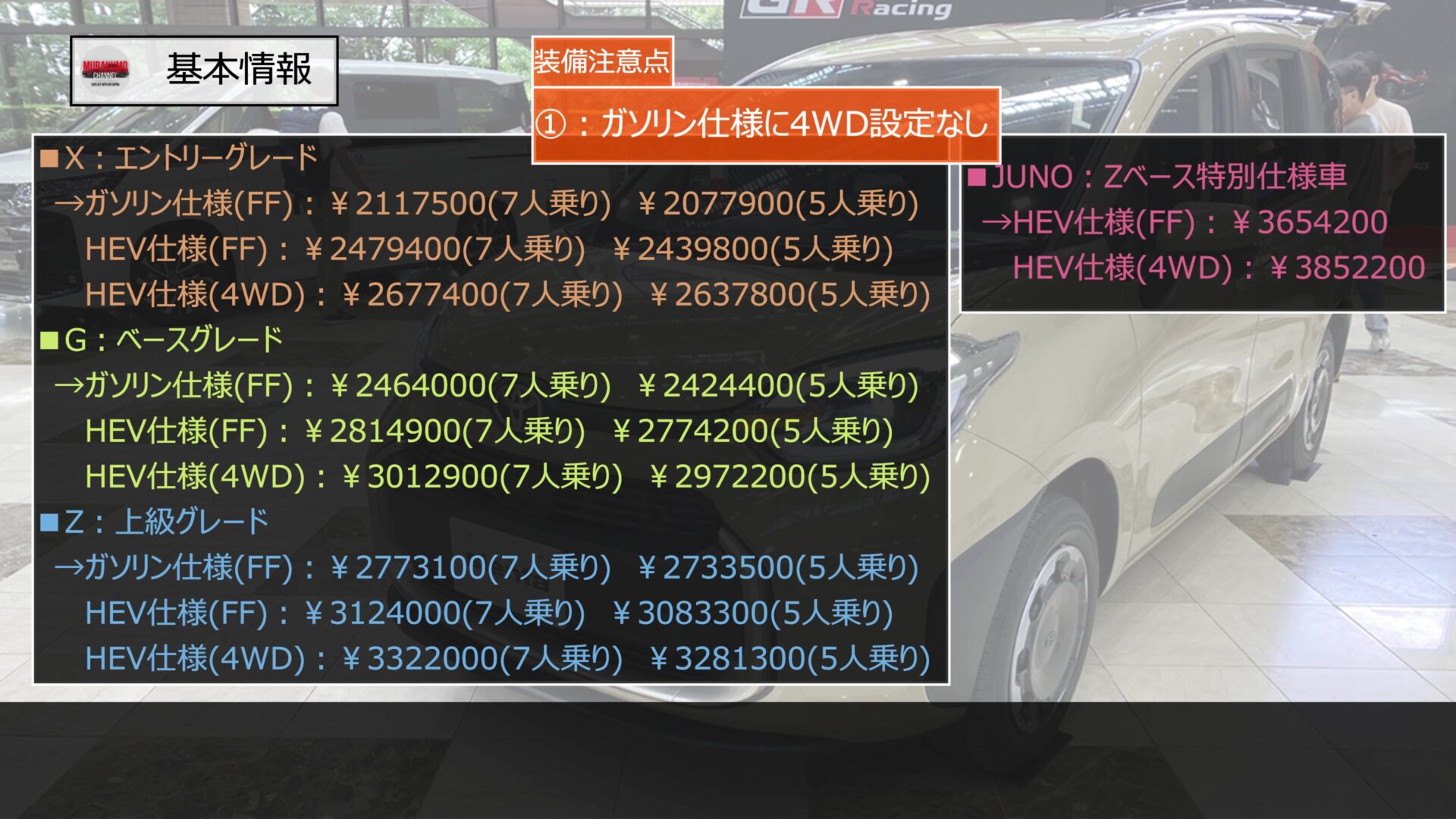

ここでの注意点として、ガソリン仕様ではどのグレードでも4WD仕様を選択できないことが挙げられます。

なお、特別仕様車JUNOはハイブリッド専用で、価格は2WDモデルで約365万円、E-Fourモデルで約385万円となっています。このように、シエンタはグレードごとに価格と装備のバランスが考慮されており、予算やニーズに合わせて選びやすくなっています。

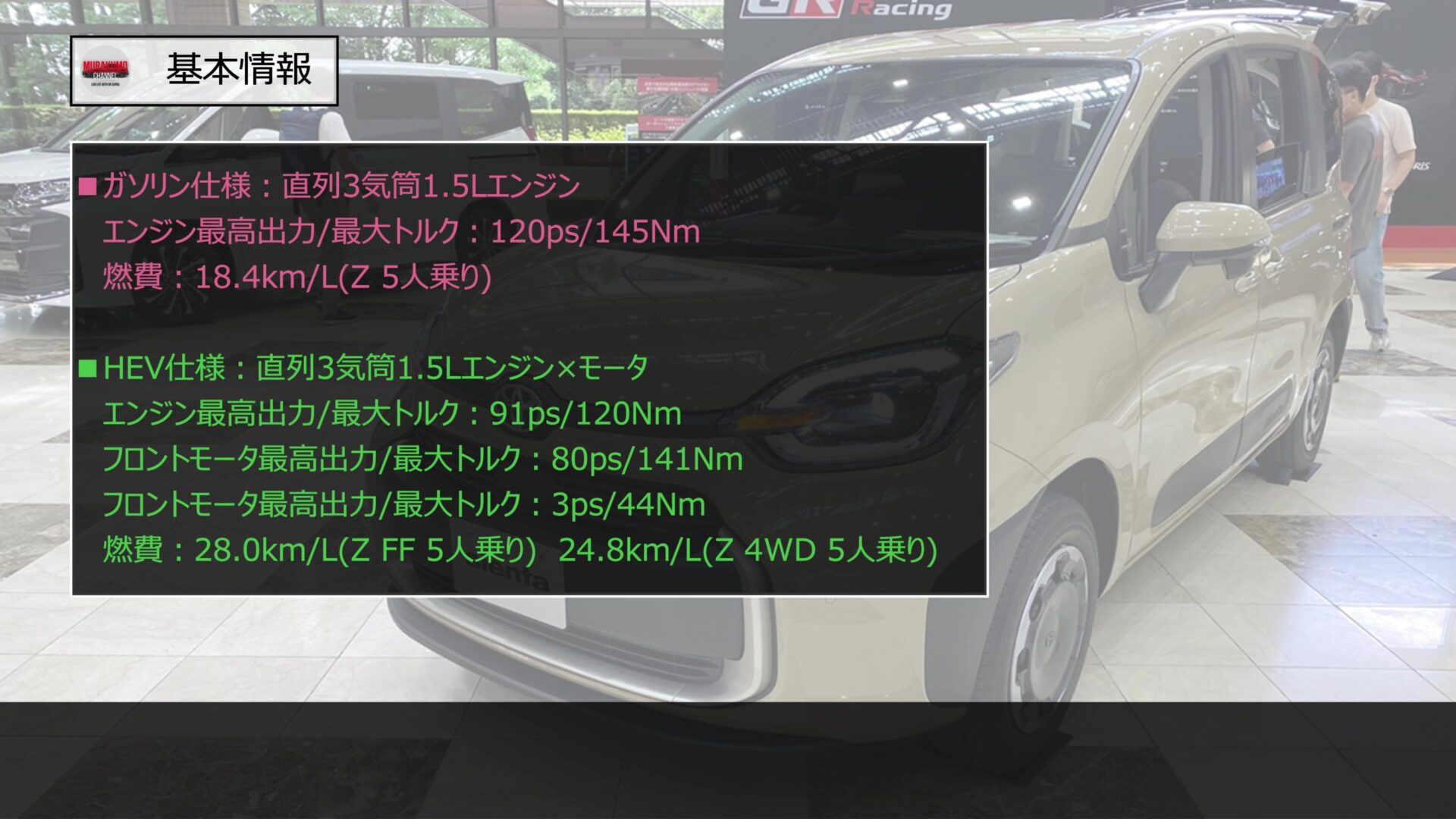

続いて、パワートレーンについてです。シエンタにはガソリン車とハイブリッド車の、2種類のパワートレーンが設定されています。

ガソリン車は直列4気筒1.5リッターエンジン(型式2NR-FKE系)を搭載し、最高出力は約120ps、最大トルクは145Nmを発生します。日常走行で十分なパワーを持ち、CVTによるスムーズな加速が特長です。

ハイブリッド車は1.5リッターエンジンにモーターを組み合わせた、トヨタ独自のハイブリッドシステムを搭載しています。エンジン単体の最高出力は約91psですが、モーターとの協調制御により、

ステム全体で116psの出力を発揮します。ガソリン車に比べて静粛性に優れ、発進時や低速域ではモーターのみで走行できるため、街中での取り回しが非常にスムーズです。

燃費性能はハイブリッド車が特に優秀で、WLTCモード総合でリッターあたり約28km前後を達成しています。例えば、2列シート5人乗りのXハイブリッド(2WD)では28.4km/Lという低燃費です。一方、ガソリン車のWLTCモード燃費はおおよそ18.3〜18.4km/L程度で、ハイブリッドに比べると劣りますが、コンパクトミニバンとしては良好な数値です。

また、ハイブリッドの4WDシステムであるE-Fourは、後輪に小型モーターを搭載し、発進時や滑りやすい路面での安定性に寄与します。総合的に、ハイブリッド車は燃費と静粛性に優れ、ガソリン車は車両価格が抑えられつつも十分な性能を持つという特徴があります。

外観紹介

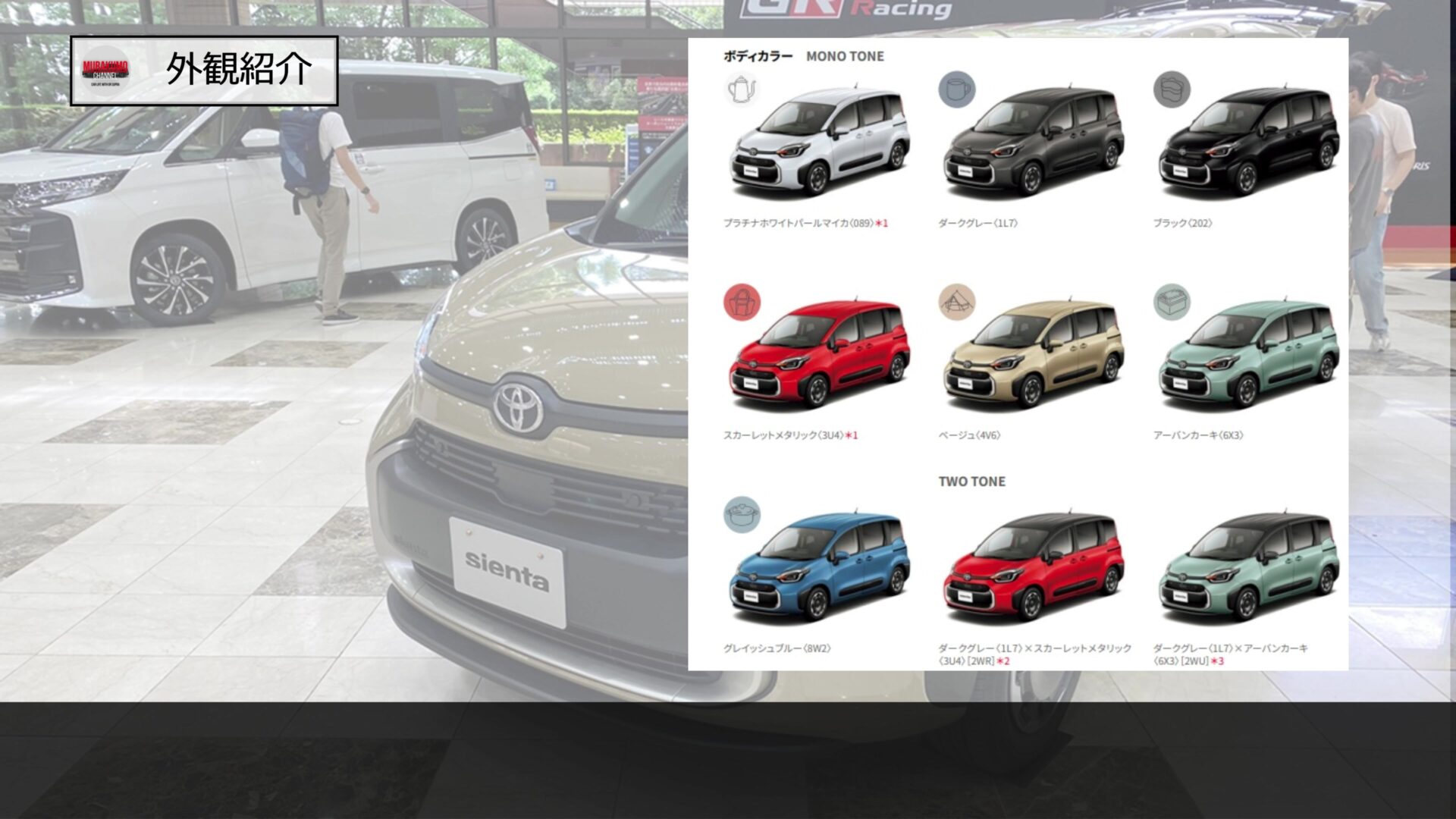

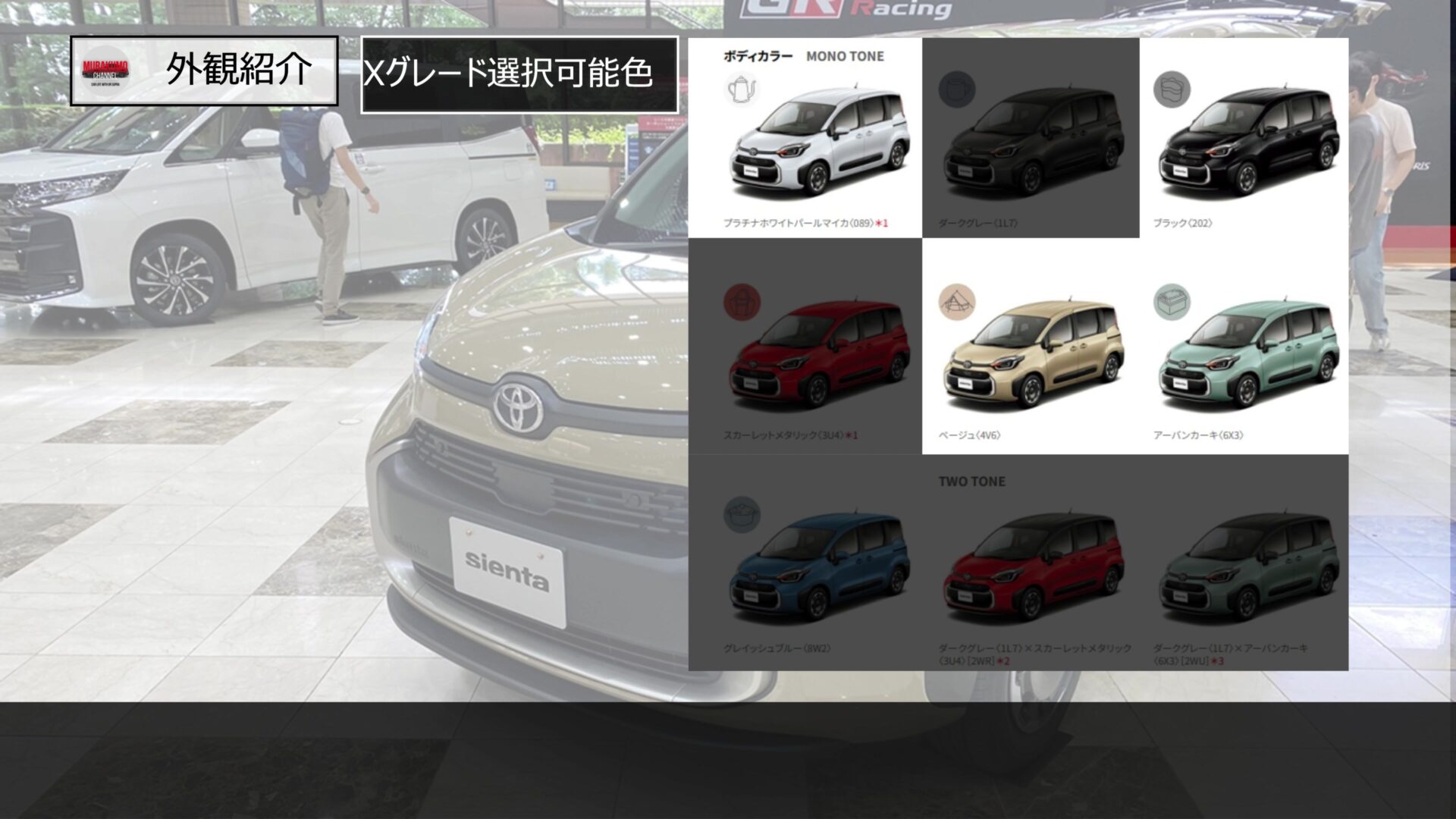

外観紹介、まずはボディカラーについてです。

シエンタのボディカラーは、単色7色に加え2トーンカラーも選択可能で、

日常によく馴染む落ち着いた色から、個性が光る鮮やかな色まで揃っています。

注意点として、Xグレードではこれらボディカラーが選択不可となっており、

グレードによって選択できるボディカラーが異なります。

フロントフェイス周りのデザインに変更はなく、先代からのキープコンセプトのデザインが与えられており、丸みを帯びた四角く開口されたグリルデザインや、ポップな印象を与えてくれる、半円状のLEDで縁取られたライトユニットなど、優しい印象を与えてくれるフロントフェイスとなっていることで、

親しみやすさを感じさせてくれるものとなっています。

グレードによって、ヘッドランプの仕様に違いがあります。

ZグレードではBi-Beam LEDヘッドランプが標準装備され、ターンランプやクリアランスランプも含めて、すべてLEDとなっています。一方、GやXでは2灯式のLEDヘッドランプが装着され、こちらはロービームとハイビームを別のLEDユニットで照射するタイプです。

見た目にもZのヘッドライトはプロジェクタータイプで先進的な印象を与え、下位グレードのヘッドライトはシンプルながら、機能的な配置になっています。ちなみに、全グレードオプションでフォグライトを装着可能となっています。

フロントグリルのモールも、Zでは金属調塗装が施され高級感がありますが、GやXではブラックのシンプルなモールとなります。

次に、サイドデザインです。

シエンタのボディサイズは、全長4260mm、全幅1695mm、全高1695mm、ホイールベース2750mmとなっています。

デザインとしては、ボディの側面にはプレスラインなどが入っておらず、フラット面となっていることで、親しみやすいデザインとなっていることがわかります。また、アクセントとして、先代のシエンタからあった樹脂パーツの加飾が入っています。これがあることで、フラットな面の間延び感を防止し、ギア感を演出しています。

ルーフラインも、一直線で後端につながるのではなく、ラウンドしながらつながっていることで、ここでも親しみやすさを感じるデザインです。Cピラーの処理は、最近のトヨタのミニバンデザインの例にもれず、大きなガラスでブラックアウトされており、視界の確保がなされています。

シエンタは左右両側にスライドドアを備え、開口部が広く取られているため、乗降性に優れています。

GとZでは両側のスライドドアがパワースライドドアとなり、しかもワンタッチスイッチや足先をかざすだけで開閉できるハンズフリー機能付きです。加えて、Zでは両手がふさがっている際に床下に足先をかざすと自動でドアが開閉する、ハンズフリー機能も備えています。一方、Xグレードではコストを抑えるため、助手席側(片側)のみパワースライドドアとなっています。

ホイールデザインにも違いがあります。

Zグレードでは切削光輝+ブラック塗装の15インチアルミホイールが、メーカーオプションで用意され、スタイリッシュに足元を演出できます。GおよびXグレードでは15インチスチールホイールに、樹脂製フルホイールキャップを装着します。

リアに回り込んできました。

リアも丸みを帯びたデザインとなっており、Cピラーからテールランプにかけて、つながりのあるデザインとしているのは、昨今のトヨタ車のミニバンデザインの流れを汲んでいます。

リアの下部には、フロントにあったような樹脂パーツのスポイラーはなく、少し寂しい印象があります。マフラーに関しても、かなり小径のものがちょろっと見えている状態となっているので、せっかくなら隠しきるデザインの方がよかったかなと思います。

装備面の注意点として、このドット柄のポップなデザインのテールランプは、Zグレードのみの装備となっています。G、Xグレードでは別のテールランプ形状となるため、印象が大きく変わります。この見た目を気に入った場合は、Zグレードを選択する必要があるため注意が必要です。

内装紹介

内装紹介、まずはトランク容量についてです。シエンタは2列シート車(5人乗り)と3列シート車(7人乗り)があり、それぞれ荷室の使い方に違いがあります。

まず、7人乗り(3列シート)仕様では、3列目シートをすべて展開した状態(最大7名乗車のノーマルモード)では、荷室長はわずか数十センチ程度で、日常の買い物袋や小型の荷物を載せられるくらいのスペースしかありません。

しかし、3列目シートは床下にダイブイン格納(床下収納)することが可能で、格納すれば荷室長は約1525mmに拡大します。この状態(サードシートアレンジモード)では、3列目を使用しない代わりに

5名乗車+大きなラゲージスペースが確保でき、セカンドシートに人を乗せたままでも十分な荷物を積載できます。

さらに大きな荷物を運ぶ際には、セカンドシートも前に倒して、フラットラゲージモード(最大2名乗車)にすることで、後席部分をすべて荷室として使うことも可能です。この場合、荷室長は最大で約2045mmにも達し、自転車などの長尺物も積み込みできます。

一方、5人乗り(2列シート)仕様では、初めから3列目が無い分、普段から広い荷室が確保されています。通常状態(5名乗車ノーマルモード)で既に十分な荷室容量があり、後部座席を倒せば、全長約2mのフラットなスペースが生まれます。2列シート車は3列シート車に比べ、シートアレンジのモード数こそ1つ少ないものの、日常的に大容量ラゲージを使いたい場合に適しています。

なお、荷室の床の高さは低めに設計されており、地面から荷物を持ち上げる高さが抑えられているため、積み降ろしも楽に行えます。このように、2列仕様と3列仕様でシートアレンジのバリエーションや荷室スペースに違いがありますので、ご自身の用途に合わせて選択すると良いでしょう。

注意点としては、災害時やキャンプなどで車を使用する場合に欲しくなる外部給電機能が、HEV仕様のみのオプション設定となっている点が挙げられます。

続いて、運転席周りになります。

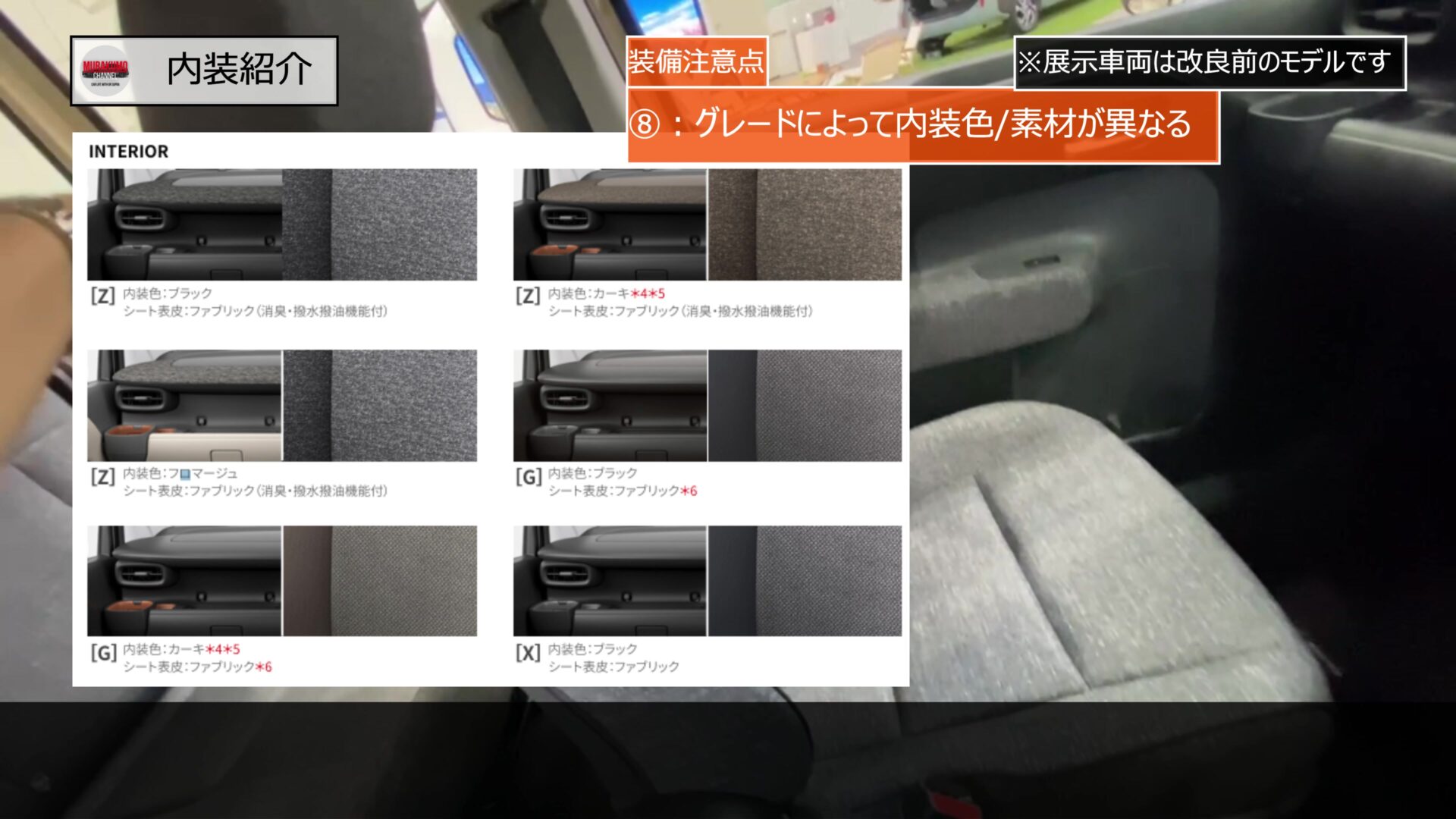

シエンタのインテリアカラーはブラックを基調としつつ、グレードやオプションによってアクセントカラーを選択できます。Xグレードの内装色はブラックのみですが、Gグレードではカーキ内装を選ぶことができ、Zグレードではそれに加えて、明るいフロマージュの設定色も選択可能となっています。シート表皮については、Zグレードでは消臭・撥水撥油機能付のファブリックが標準となっており、汚れに強く清潔さを保ちやすいです。

ドアの内張に関してはこのようになっており、ドア開閉用のくぼみがこの位置にあるのは、かなり個性的でした。確かに持ちやすく、少しの力でドアの開閉ができました。

基本的にハードプラがほとんどを占めていますが、ご覧の通り色合いを変えたり、手で触れる場所にはファブリック素材を使うなど工夫されており、質感の低さなどは感じませんでした。下部のポケットも広めに取られており、実用性も高そうです。

乗り込む際も開口幅が大きめに取られているため、頭をかがめることなく自然な姿勢で乗り込むことができます。

ちなみに、前回の年次改良によって、ドアの解錠・施錠をスマートフォンアプリにて実施可能となるデジタルキーの機能が追加され、Z・Gグレードでオプション選択可能となっています。

ステアリングデザインはこのようになっており、基本的にはヤリスと共通のデザインと思われます。

左側にオーディオなどの操作系、右側に運転支援関係の操作スイッチが配置されています。

ちなみに、Zグレードでは本革仕様となっていますが、それ以外ではウレタンとなり、Gグレードはオプション選択可能です。また、快適装備であるステアリングヒーターはZ・Gグレードにオプションとなっています。

メーターデザインはこのようになっており、Zグレードの場合は7インチの液晶メーターが搭載されています。各種情報切り替えがご覧の通り可能となっています。それ以外のグレードの場合は、アナログメーターと4.2インチ液晶メーターの組み合わせとなり、オプションでの変更も不可となっているため注意が必要です。

運転支援関連ですが、シエンタにはトヨタセーフティセンスの機能が標準装備となっています。

右左折時にも対応したプリクラッシュセーフティや、前走車と距離を一定に保って走行するレーダークルーズコントロールなどが装備されています。

さらに今回の改良トピックとして、電動パーキングブレーキ・ブレーキホールド機能が全グレード標準装備となり、先行車が停止した場合に自車も停止する「停止保持機能」が加わりました。

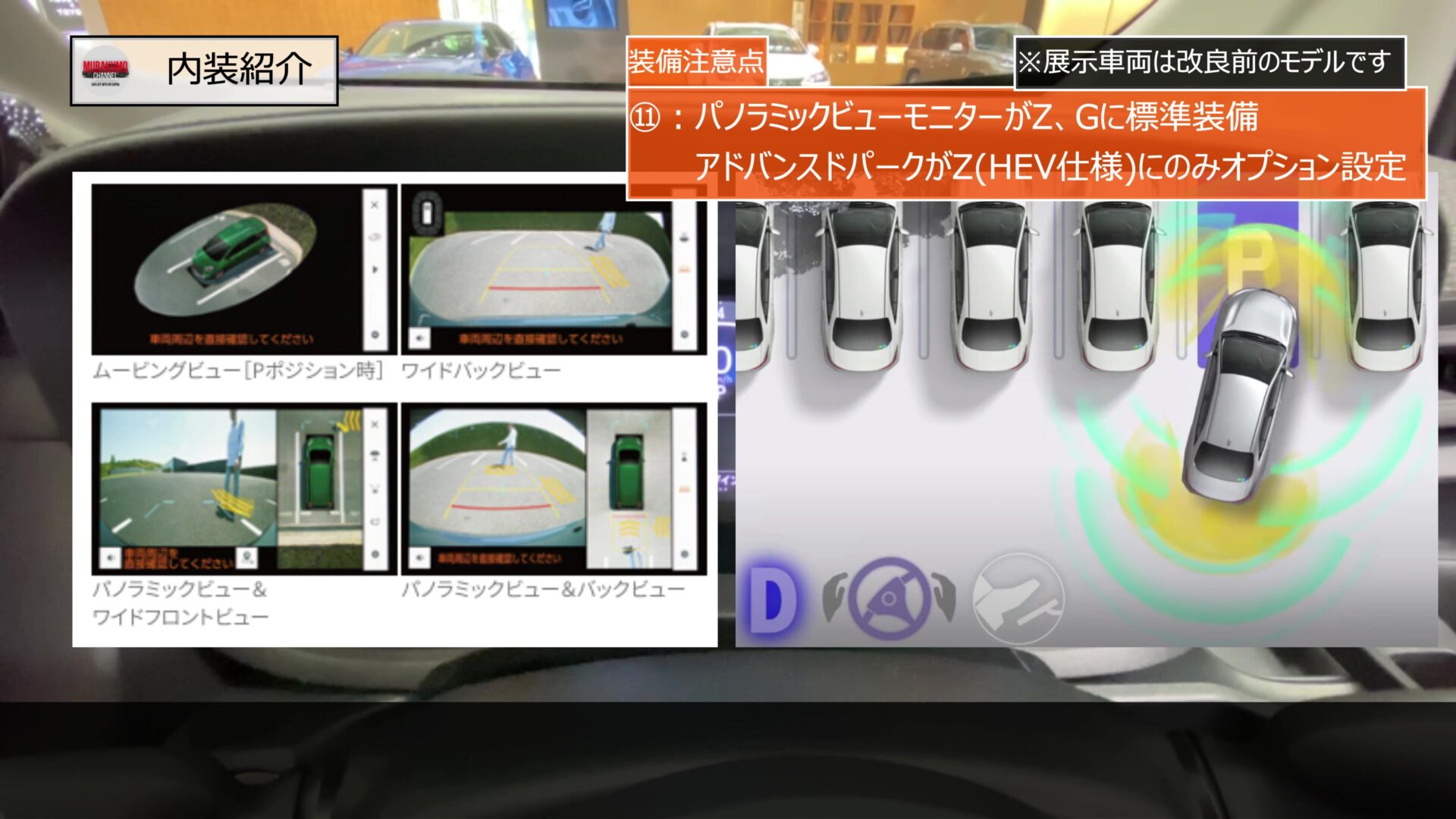

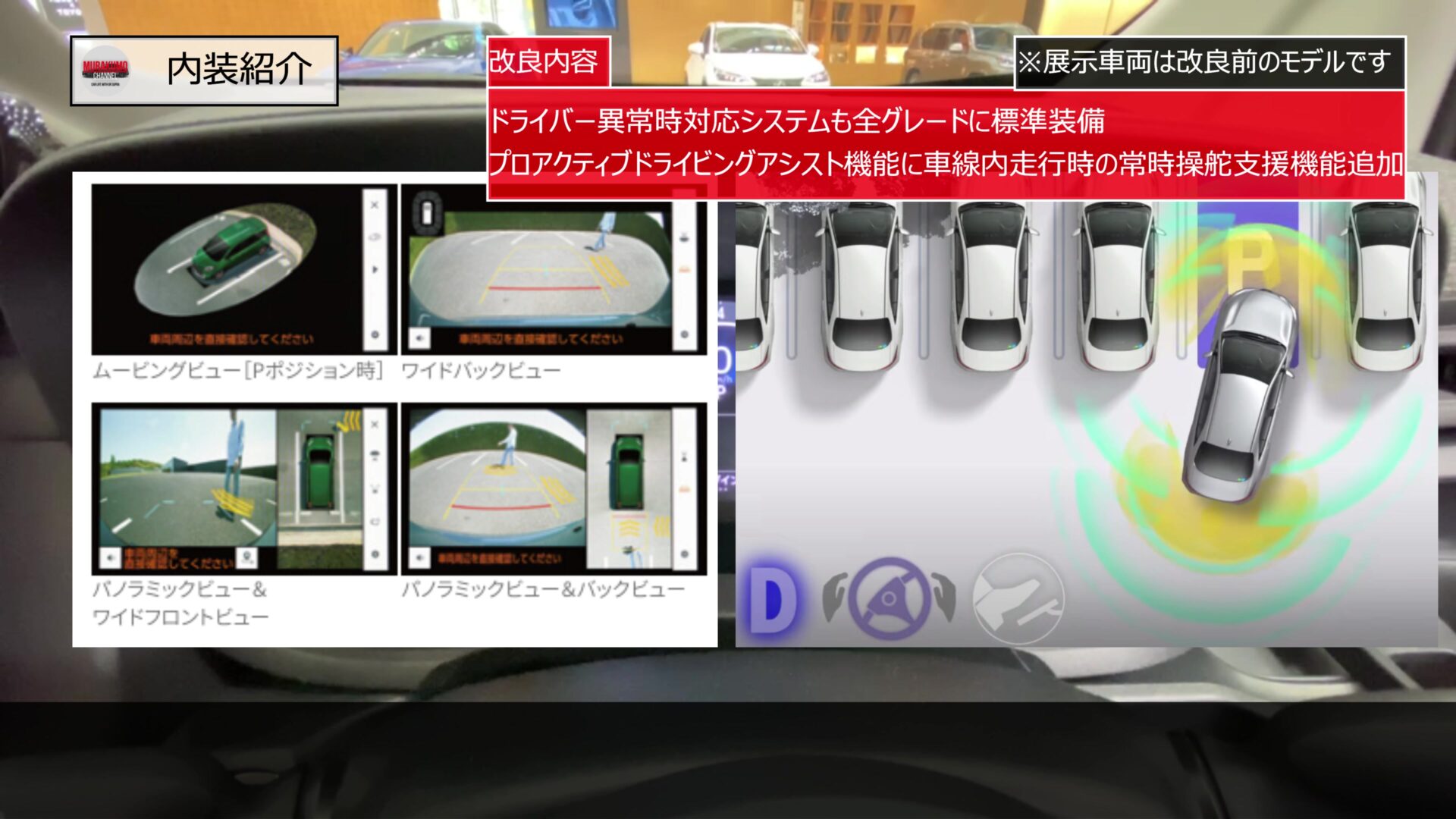

また、さらなる運転支援機能として、車両の周囲をカメラで確認できるパノラミックビューモニターがZ・Gグレードに標準装備されています。車両が自動で駐車を行うアドバンスドパーク機能も、ZグレードのHEV仕様にオプション装備可能ですので、より充実した安全装備を求める方は要チェックです。

さらに今回の改良のタイミングで、ドライバー異常時対応システムも全グレードに標準装備となり、

全グレード標準装備のプロアクティブドライビングアシスト機能に「車線内走行時の常時操舵支援機能」が追加され、安全装備に大幅なアップデートが行われています。

運転席からの視界はこのようになっており、シエンタは運転席からの視界確保にも配慮されています。

コンパクトなボディながら車両感覚がつかみやすいように、フロントウインドウは大きく、ピラー(三角窓)も細く設計され、左右前方の視界に死角ができにくいです。さらに最小回転半径は5.0mと小回りが利くため、細い路地への進入やUターン、車庫入れなどでも扱いやすくなっています。フロントノーズ(車両先端)も比較的短く、運転席からボンネットの先が見やすいので、狭い駐車場でも「頭出し」しやすいでしょう。

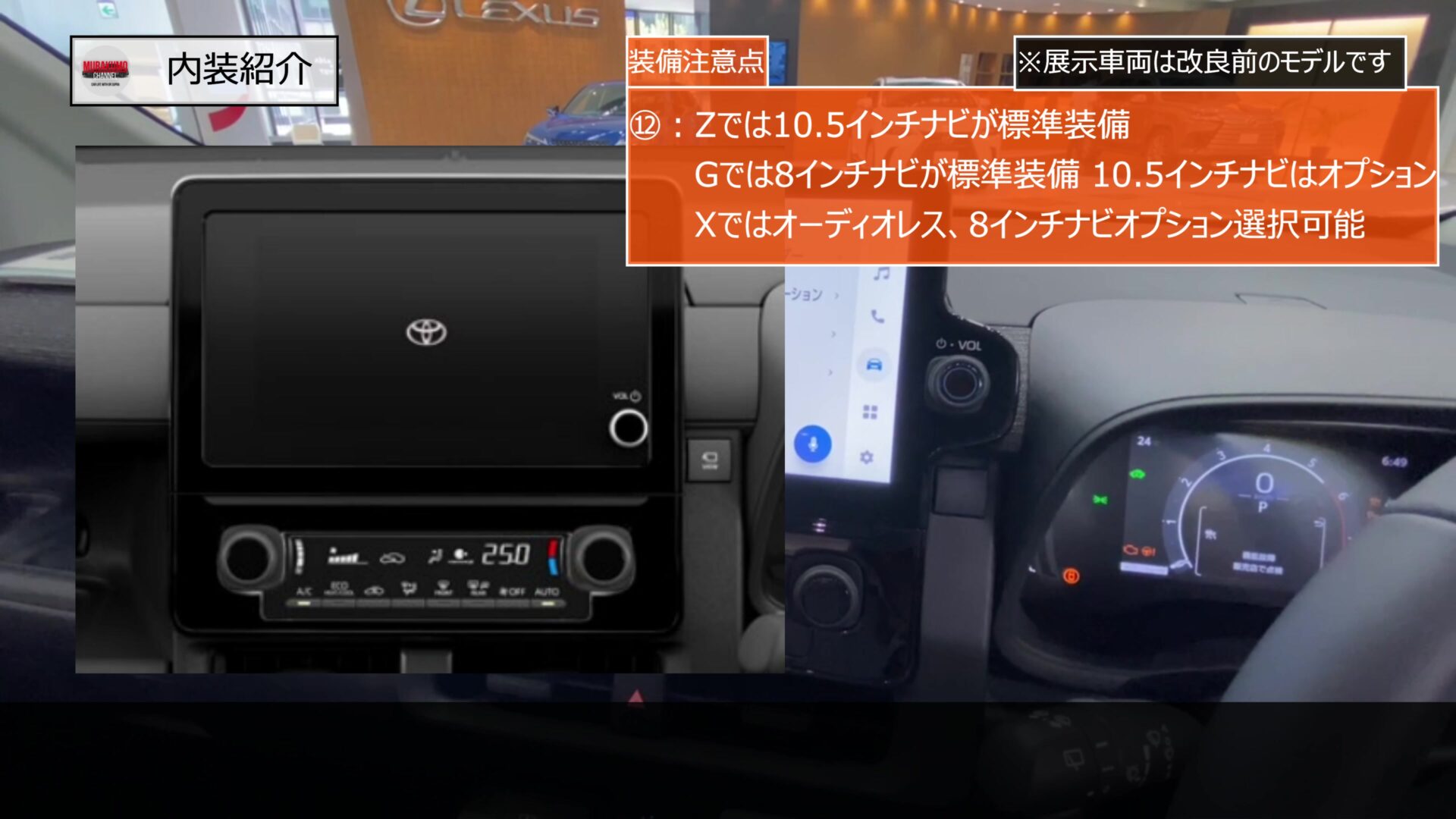

内装の使い勝手としては、センターディスプレイ(ナビ周辺)の装備がグレードで異なります。

Zグレードには10.5インチの大型ディスプレイオーディオ(Plus)が標準装備され、高精細な地図表示やWebブラウザ機能にも対応しています。Gグレードは8インチディスプレイオーディオが標準で、オプションで10.5インチへのアップグレードも可能です。Xグレードではディスプレイオーディオが付属せず、オーディオレス(穴埋めカバー付き)が標準となりますが、メーカーオプションで8インチディスプレイを装着できます。

その下には、エアコンの操作関係のスイッチが物理スイッチとして配置されており、操作性も考慮されています。改良前の装備になりますが、その下にはおそらくスマホ置き用のスペースがあり、近くにUSBポートが備え付けられています。このレイアウトは改良前後で異なっており、小物入れスペースが拡大され、USBポートなどが下部に移設されています。わずかな違いですが、非常にすっきりした印象となっており、こういった細かな改良にトヨタのこだわりを感じます。

その横には電子式のシフトノブが備え付けられていますが、こちらはZグレードのHEV仕様のみの装備となっています。それ以外の仕様では、画像のゲート式シフトとなります。アドバンスドパークなどの装備には電子式シフトが必要なため、ZグレードのHEV仕様のみ装備できるのはこのためです。

その下には外部給電用のコンセントやシガーソケットが装備されています。

センターのアームレストはなく、若干の段差はありますが、後席からのウォークスルーができるようになっているのもポイントです。

その他デザインとしては、ダッシュボード全面にファブリックがふんだんに使われており、グローブボックス上にはちょっとした小物置き場があるなど、収納スペースも十分確保されている印象です。

シートの形状としてはご覧の通りで、スポーツシートほどではないもののサイドのサポートがあり、Zグレードの場合は撥水加工なども施されているため、快適性を担保しつつアクティブな用途にも対応できます。なお、快適装備であるシートヒーターは別途オプション選択が必要です。

続いて、後席についてです。

後席ドアの内張は、前席と異なりファブリック素材は使われておらず、少し質感としては寂しい印象です。ただし、ペットボトルホルダーなどは備え付けられています。また、Zグレードにはサンシェードも装備されていることがポイントです。

足元スペースとしては、2列目シートを最も前に出した状態でもこれだけの余裕があり、3列目シート分の足元スペースを確保しても十分快適に過ごせると思われます。また、3列目に人が乗っていない際はシートを後ろにスライドさせることで、足を余裕で組めるほどの広さが生まれます。さらに、USBポートやスマホ用ポケットが設けられているため、機能性も十分です。

快適装備として、前回の年次改良のタイミングで「ナノイーX」搭載のシーリングライトがディーラーオプションで追加されました。脱臭やウイルス除去効果が期待でき、ファミリーユースに嬉しい装備です。

シート形状はサイドの張り出しが少ないフラットな形状で、快適性は高めです。ご覧の通りリクライニング角度を大きく取ることができるため、3列目の人と相談しながらにはなりますが、かなりリラックスした姿勢を取れます。

続いて、3列目シートについてです。

3列目シートの足元スペースは、2列目シートをかなり後ろまで下げた状態でもギリギリ背もたれとのスペースが確保できていました。

また、3列目シートもある程度のリクライニング角度をつけることが可能で、2列目との譲り合い次第で快適性を担保できそうです。ただし、2列目シート下に格納する機構を持たせるためにクッションが薄く、シート自体の座り心地は心もとない印象でした。このあたりは機能性とのトレードオフなので仕方のない部分でしょう。

そのため、シエンタの場合は7人乗り状態はあくまで緊急時であり、常時7人で使う場合にはノアなど上位のミニバンを選択する方が現実的といえます。

特別仕様車”JUNO”について

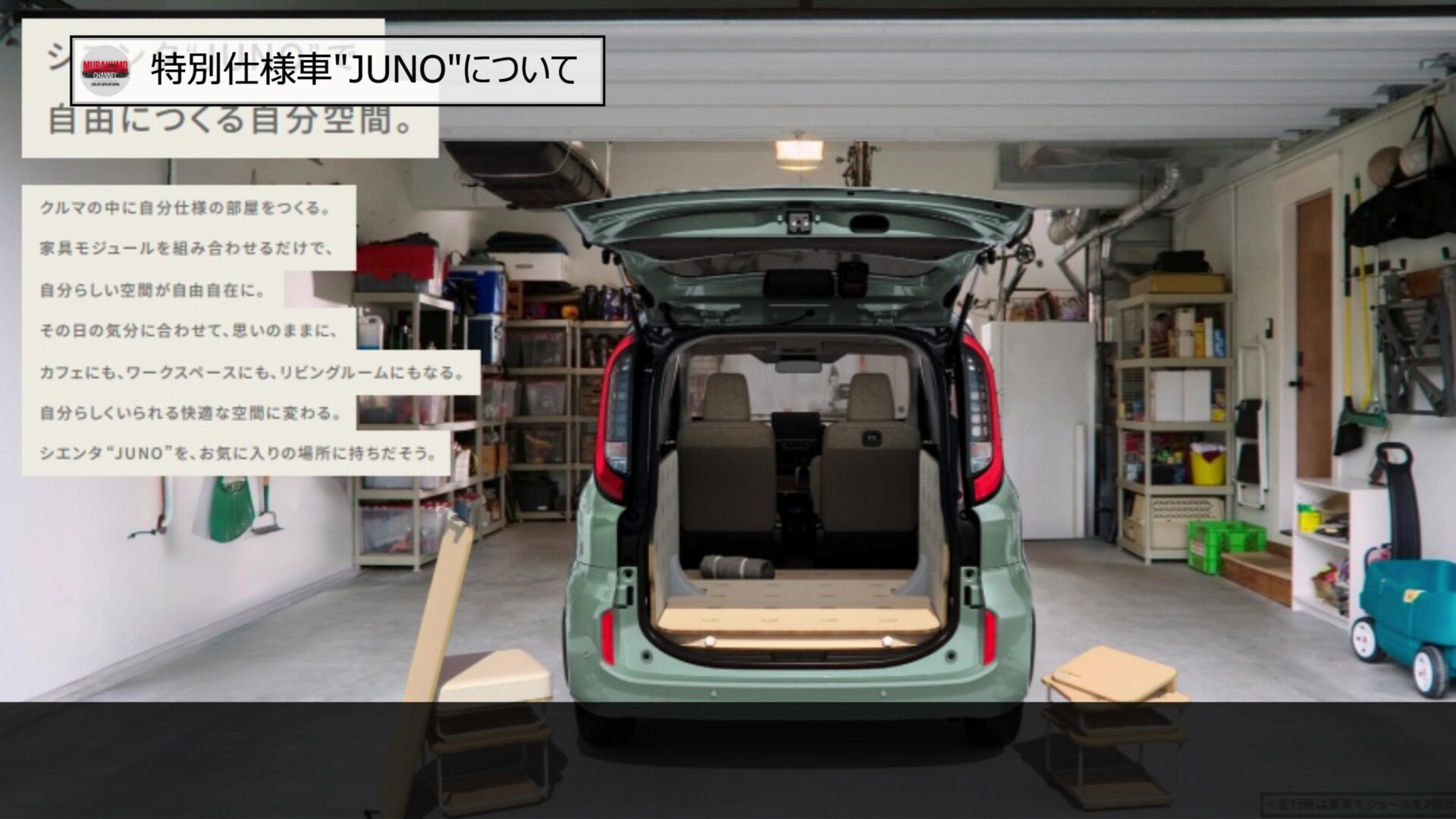

最後に、今年新たに登場した特別仕様車「JUNO(ジュノ)」について、詳しくご紹介します。JUNOは2025年8月5日に発売されたシエンタの新しいコンプリートカー(完成車)で、トヨタとモデリスタが共同開発した大変ユニークなモデルです。

最大の特徴は、なんと乗車定員2名の2列シートレス仕様になっていることです。後部座席を取り払い、その空間をまるで「自分仕様の部屋」のようにアレンジできるコンセプトになっています。広大なラゲージスペースに専用の家具モジュールをパズルのように組み合わせるだけで、自分だけの書斎にも、カフェにも、秘密基地にもなる――そんな新発想のモデルです。

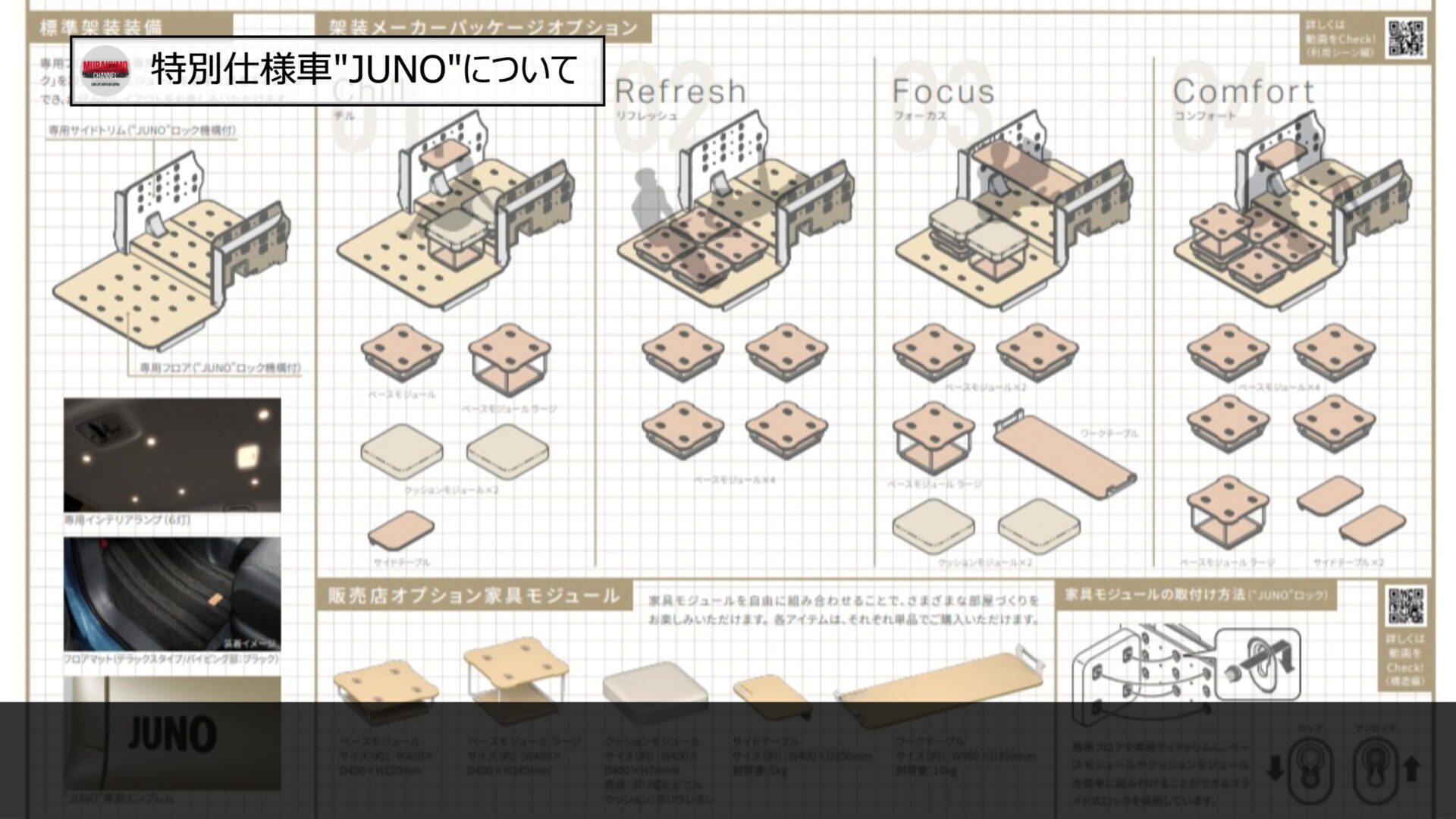

ベース車両はシエンタZのハイブリッド(2WDまたはE-Four)で、ここに特別な架装が施されています。具体的には荷室全体に木目調の専用フロアパネルと専用サイドトリムが敷かれ、そこに「JUNOロック」と呼ばれるスライド式固定機構を備えています。このJUNOロックにより、専用の家具モジュール類を簡単かつ頑丈に固定することができます。

家具モジュールは販売店装着オプション扱いで、自分の用途に合わせ好きな組み合わせ・個数を購入可能です。用意されているモジュールは、正方形サイズの「ベースモジュール」(高さ120mm)、倍の高さの「ベースモジュール・ラージ」(高さ240mm)、クッションとして使える「クッションモジュール」、そして「サイドテーブル」や「ワークテーブル」等があります。これらを組み合わせることで、車内に様々なレイアウトの家具を作り出せます。

トヨタはJUNOで提案するライフスタイルとして、4つのシーン別セットを紹介しています。

【Chill(チル)】【Refresh(リフレッシュ)】【Focus(フォーカス)】【Comfort(コンフォート)】の4セットで、それぞれに必要な家具モジュールの組み合わせ例が示されています。

例えば「チル」はベースモジュール大やクッション、サイドテーブルを組み合わせて、ゆったりとくつろげるカフェ風空間を作るコンセプトです。「リフレッシュ」はベースモジュール4個をフラットに並べ、広々とした空間で体を伸ばしてリラックスできるレイアウト。「フォーカス」はベースモジュールにワークテーブルとクッションを組み合わせ、仕事や趣味に集中できる書斎空間。「コンフォート」は複数のベースモジュールで段差を作り、サイドテーブルも配置して床に座ったり寝そべったりできるリビング空間を想定しています。いずれも車内とは思えない快適な居住空間を演出できる点が、JUNOの魅力です。

JUNOの家具モジュールはそれぞれ単品購入も可能ですが、4種類のセットとして必要なパーツ一式を割安価格で購入することもできます。たとえば「チル」セットはサイドテーブル1個と各種モジュールを組み合わせたもので税込16万5千円(税抜15万円)。「リフレッシュ」セットはベースモジュール4個で22万円(税抜20万円)といった価格設定です。

JUNO本体の価格は、先ほど触れたように2WDで約365万円ですが、特装車扱いのためナンバープレート区分が小型乗用車(5ナンバー)から小型貨物(4ナンバー)へと変更となっています。

その結果、自動車税や車検周期など維持費面でもベース車とは異なる扱いになります。

JUNOには専用エンブレムが与えられ、内装照明も荷室空間に配慮して6灯の専用インテリアランプを装備。さらに家具を載せない時には広大なフラットスペースを荷室として活用できるなど、実用面でも抜かりありません。また、2人乗り仕様ということで安全面にも配慮があり、乗員用エアバッグ以外にも全車にカーテンシールドエアバッグが標準装備されます。

走行時には荷室への人の乗車は禁止(法令上)ですが、駐車時に車内を自由に使って楽しむことがこのJUNOの目的です。例えば、週末にJUNOで公園に出かけ、車内にテーブルとクッションをセットしてコーヒーを飲みながら読書を楽しむ――そんなアウトドアと室内空間が融合した過ごし方が提案されています。普段使いのミニバンが、自分だけのプライベート空間にもなるという斬新さ。これがJUNO最大の魅力でしょう。まさに「車の中に自分仕様の部屋をつくる」というコンセプト通り、ライフスタイルに寄り添った唯一無二のモデルとなっています。

コメント